Jesús Manuel de la Cruz Martín

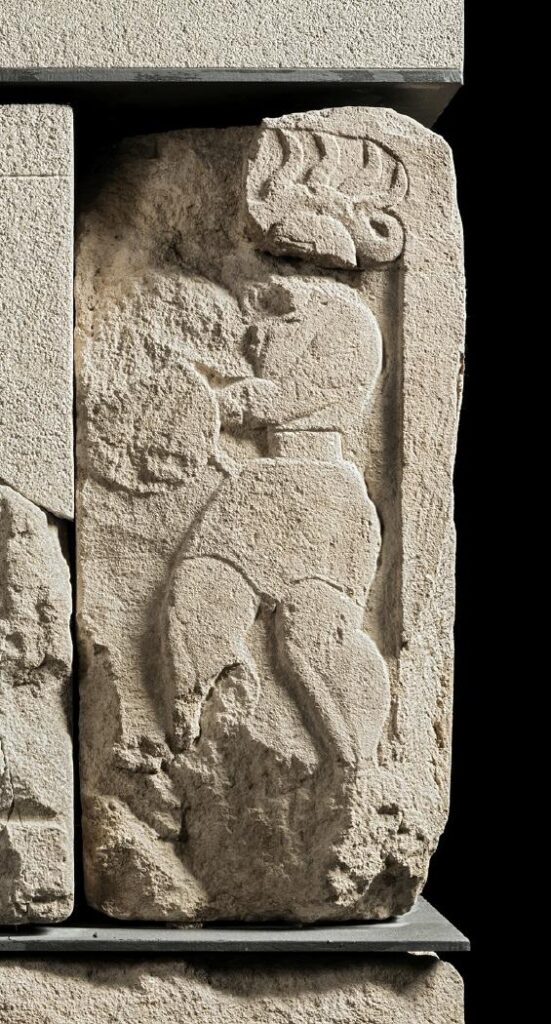

Imagen de portada: monumento de Pozo Moro e imagen de la excavación. Diseño digital propio a partir de J. Quesada y Martín Almagro-Gorbea.

Aprovechando la reciente publicación de un monográfico sobre el monumento orientalizante de Pozo Moro por el profesor Martín Almagro-Gorbea, vamos a utilizar este texto de referencia para desgranar una biografía de este importante hito en el arte ibero.

El descubrimiento.

El descubrimiento de este importante monumento y su necrópolis asociada tuvo lugar en 1970, cuando se llevaron a cabo una serie de tareas agrícolas por parte del arrendatario del terreno, Juan González Zúñiga, para acondicionar un majano de piedras que formaba un antiguo límite entre fincas. Anteriormente a estos trabajos, en la zona ya se conocía que dentro de una importante acumulación de piedras se habían hallado algunas piezas escultóricas. Juan González extrajo varios bloques con figuras y los trasladó a la casa de labor para conservarlos, tras lo cual puso el hallazgo en conocimiento del propietario de la finca, Carlos Daudén Salas. Éste visitó la finca y se hizo cargo de los descubrimientos, tras lo que se puso en contacto con el Museo Arqueológico Nacional de Madrid para dar cuenta de lo sucedido.

Gracias a la sensibilidad de estos protagonistas, en el año 1971 se organizó la prospección del terrero con un equipo del Museo de Albacete, codirigida por Martín Almagro-Gorbea, en aquella época Conservador del Museo Arqueológico Nacional y Samuel de los Santos Gallego, director del Museo de Albacete. En 1973 se emprendió la campaña de excavación, entre marzo y junio, dando a luz el famoso monumento y la necrópolis que le acompañó.

Este importante monumento se construyó en un paisaje muy diferente al que nos encontramos hoy día. En una zona con escasas elevaciones y cubierta por encinares y retamas, junto con pequeñas extensiones dedicadas al cultivo, controlando un eje de comunicaciones de máxima relevancia entre las fértiles llanuras de Albacete y los puertos comerciales dominados por la ciudad ibera de Ilici, hoy Elche. El monumento se ubicó en una extensa hondonada en la vertiente norte de un collado que une dos elevaciones próximas, de unos 940 metros de altura a nivel del mar. El lugar queda a escasa distancia de un pozo natural del que se extraían aguas subterráneas y por el que pasa una vereda próxima. El lugar era un punto de referencia en el entorno, y como se verá, fue un espacio elegido por su valor estratégico como espacio donde ubicar una necrópolis utilizada por muchas generaciones.

El pozo del mouro.

Pozo Moro, o Pozo del Moro es un topónimo que significa que es el pozo de un mouro, una figura mitológica relacionada con pueblos del pasado y antiguas ruinas. El topónimo sin duda tuvo relacionado con creencias o leyendas sobre un personaje que habitaba o había sido enterrado en las proximidades. Aunque desde la Edad Media moro y mouro fueron palabras sinónimas, y en tiempos recientes estos personajes legendarios se relacionan con la ocupación musulmana, lo cierto es que su existencia se parece mucho más a la de personajes feéricos o sobrenaturales como las hadas de las leyendas célticas o los djinn de la cultura árabe.

La palabra mouro podría derivar de la palabra celta mrwos, que significa espíritu, muerto, procedente de la raíz indoeuropea *mr-twos, de la que también procede la palabra latina mortuus, que significa muerto, o de la palabra celta mahr, que significa espíritu. El significativo topónimo Pozo Moro indica que hubo continuidad mítica al mantenerse la creencia sobre el carácter funerario del lugar, pues ese moro sería el espíritu asociado a un cementerio cercano al pozo del lugar, que actuaría como portal del Otro Mundo. Ese mouro pudiera ser un último recuerdo del personaje enterrado prácticamente mil años antes, cuya memoria mítica pudo haber perdurado de ese modo en el imaginario popular hasta la despoblación de la zona.

Recreación hipotética del monumento de Pozo Moro después del funeral del Señor. Infografía de J. Quesada en Almagro, 2025.

¿Quién era el señor de Pozo Moro?

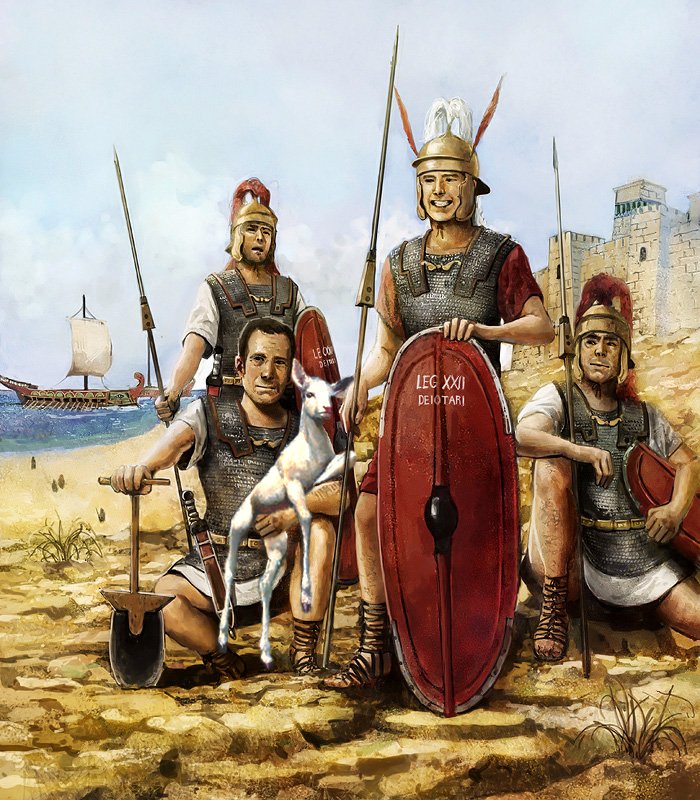

El Señor de Pozo Moro debió ser un personaje de gran relevancia en su época. Se le considera un probable señor de la guerra, muerto a una edad madura, en torno a 50 años, por lo que pudo nacer en torno a mediados del siglo VI a. C., y protagonizar el periodo de profundos cambios políticos y sociales tras la desaparición de Tarteso. Su papel clave se centró en la estratégica zona de Chinchilla, donde controlaba las vías de comunicación fundamentales del sureste y, probablemente, la frontera interior del territorio de influencia de importantes poblaciones fenicias como La Fonteta y la antigua Herna, el yacimiento orientalizante de Peña Negra en Alicante. Pozo Moro se erigía como un punto de control avanzado hacia el interior, situado a pocos días de marcha de estos enclaves y clave en las tensiones territoriales.

La vida del señor de Pozo Moro se enmarca en un contexto de crecientes conflictos entre fenicios y foceos, y es de suponer que participó activamente en estas luchas, lo que contribuyó a acrecentar su poder. Su monumento turriforme sería, en última instancia, un símbolo de su prestigio levantado en pago por sus alianzas y su destacada posición como caudillo en un momento crucial del ocaso fenicio y el auge de la presencia griega en la estratégica desembocadura del río Segura.

El funeral de Pozo Moro.

Es posible hacer una reconstrucción hipotética del ritual funerario llevado a cabo en Pozo Moro a partir del ajuar encontrado y la comparación con las culturas más próximas que pudieron influenciarlo, la púnica y la griega. Una vez el personaje hubiera expirado, se iniciaría la preparación de su cuerpo mediante el lavado con agua lustral y la unción con perfumes, un acto de purificación previo a vestirlo y adornarlo. Se supone que el difunto sería amortajado con una túnica corta, una prenda de origen oriental, ajustada con su suntuoso cinturón tachonado, sobre el cual llevaría una túnica sujeta por la fíbula de resorte. A esto se sumarían sus joyas de plata, el torques y los brazaletes de bronce. De esta forma, el cuerpo sería expuesto solemnemente sobre su lecho para poder ser velado, una ceremonia que en Oriente y Grecia solía durar entre uno y tres días.

Seguidamente, el personaje se trasladaría en procesión hasta el lugar del enterramiento. No se conoce el punto de partida, que pudo ser su residencia en Pozo Moro o en la antigua Saltigi. Tampoco se conoce el medio en que sería transportado, si fue a hombros o sobre un carro. Es probable que todo el cortejo fuera acompañado por las lamentaciones rituales, una costumbre difundida por todo el Mediterráneo. Anteriormente se habría preparado una capa de arcilla roja apisonada sobre la que se dispuso la pira funeraria, siguiendo un ritual de origen fenicio. Una vez llegado al lugar, el difunto sería colocado sobre la pira junto a su rico ajuar funerario. El encendido de la pira, que se haría con brasas del hogar doméstico como símbolo de continuidad gentilicia, sería realizado por el heredero y nuevo cabeza de familia, actuando como sacerdote.

Tras la extinción del fuego, mientras el bustum aún humeaba, se habrían realizado ritos de ofrendas y libación de vino. Los parientes cercanos se encargarían de recoger los huesos más visibles del difunto para ser lavados, envueltos en un paño y depositados en su correspondiente urna cineraria. Las cenizas y los restos quemados del ajuar quedaban en el fondo del espacio de la pira, mientras que es posible que la panoplia guerrera del difunto pudiera depositarse junto a la urna cineraria en una cámara interior del monumento. Finalmente, el bustum sería sepultado mientras se procedía a alzar justo encima el monumento de sillares.

Pozo Moro en ruinas. Dibujo de Sandra Delgado.

La necrópolis de Pozo Moro.

La necrópolis de Pozo Moro fue utilizada de forma prácticamente ininterrumpido a lo largo de 800 años y en momentos culturales diferentes, primero en el periodo orientalizante y luego en época ibérica, para ser luego ocupada en época romana imperial. Hasta la época romana, esta necrópolis pasó por 5 fases diferentes (Alcalá-Zamora, 2003):

- Fase I. Tiene lugar la construcción del monumento turriforme, al que llamaremos Torre A, en el 500 a.C.

- Fase II (500-425 a.C.): después de una década o dos de su construcción, la Torre A se viene abajo. En torno a sus ruinas se instalan tumbas nuevas, respetando el lugar y los sillares caídos, con túmulos de piedra bastamente escuadrada.

- Fase III (425-300 a.C.): es la época de máximo esplendor de la necrópolis. El repertorio de tumbas también se diversifica, abandonando los grandes túmulos y sustituyéndolos por otros más pequeños de piedra o adobe, junto con enterramientos en hoyo que aprovechan los pocos huecos que van dejando libres las estructuras mayores. Junto a las tumbas construidas en estos 125 años, es probable que aún resultaran visibles los grandes túmulos de la fase II. Algunas de las tumbas de esta nueva fase se asientan sobre estructuras anteriores, o las reutilizan como base, o bien toman sillares perdidos que circulaban por el suelo del cementerio. Las necesidades de espacio hacen que la distancia entre tumbas sea mínima o nula en el caso de las tumbas adosadas, por lo que la circunvalación de las estructuras se vuelve impracticable.

- Fase IV (300-75 a.C.): en este momento ocurre el declive del cementerio, coincidente con los convulsos momentos que viven los pueblos iberos con la II Guerra Púnica y la invasión romana. Las sepulturas son ahora hoyos excavados en el suelo, algunas con cubiertas de adobe, aunque pueden mantener ricos ajuares. Las tumbas vuelven a estar distribuidas en dos pequeños grupos al SE y NW del lugar ocupado antaño por la Torre A.

- Fase V (75 a.C.- 117 d.C.): En esta fase apenas se encuentran dos únicos enterramientos, ya de época ibero-romana del cementerio. Se trata de tumbas en hoyo de personas locales con cultura romana, quienes aún guardaban memoria del valor del lugar.

Al margen de que estos túmulos pudieran indicar una continuidad familiar, parece claro que los nuevos monumentos construidos a partir del s. V a.C. en la necrópolis evidencian el deseo de enterrarse en el entorno inmediato de la torre original, tratando con sumo respeto las ruinas desperdigadas por el lugar, utilizándolas como parte de sus propios enterramientos para apropiarse de su valor simbólico. El respeto de los escombros a lo largo de casi medio milenio y la duración de la necrópolis, nos hablan de que los nuevos ocupantes de la necrópolis se sentían identificados con el monumento derribado y con el gobernante que se hizo enterrar bajo él, buscando la validación de su posición social y su poder en base a su conexión con él.

Pozo Moro como modelo de construcción oriental.

El monumento de Pozo Moro es un testimonio destacado de la arquitectura funeraria fenicia de la segunda mitad del siglo VI a.C. y lo convierten en el edificio más representativo conocido de este tipo de arquitectura. El concepto turriforme o de torre de la tumba monumental, asociado a un antepasado heroizado, era fundamental para expresar el poder político de las élites iberas del periodo orientalizante. Además de difundir nuevas técnicas constructivas, esta arquitectura introdujo la novedad de construir la cámara funeraria sobre la superficie del suelo, rompiendo con la tradición fenicia de la tumba subterránea, una innovación probablemente inspirada en los templos funerarios egipcios y otras tumbas coetáneas.

El diseño del monumento reúne innovaciones y elementos procedentes de diversas tradiciones de Oriente y de la Grecia arcaica. De la arquitectura egipcia provienen la gola cornisa con baquetón, las molduras sogueadas o imitación de cuerdas, las falsas puertas y la cubierta en forma de pirámide que corona muchos monumentos similares encontrados en el norte de África. Los sillares de esquina en forma de león y el concepto de la tumba como residencia o símbolo del rey difunto divinizado tienen una clara tradición sirio-hitita, entroncando con las estatuas reales y los antiguos betilos y obeliscos. Por otra parte, el basamento escalonado a modo de podio parece inspirarse en los templos griegos, y pudo ser adoptados como un símbolo de sacralidad.

La ejecución de los relieves y esculturas de Pozo Moro, incluidos sus ocho leones, se atribuye al Taller de Pozo Moro, un equipo de canteros itinerantes dirigido por el Maestro de Pozo Moro. La práctica ausencia de influencias egipcias apunta a que estos artesanos provenían de territorios arameos del Norte de Siria y de Fenicia septentrional, llevando consigo un estilo sirio-hitita sorprendentemente arcaizante. La difusión de estas fórmulas arquitectónicas y de este estilo por parte de talleres coloniales fenicios o itinerantes propició la aparición y desarrollo de los talleres indígenas tartesio-ibéricos orientalizantes. Este proceso, que se expandió progresivamente desde el área tartésica de Andalucía hacia el Sureste durante los siglos VII y VI a.C., subraya la enorme importancia que tuvo la arquitectura fenicia en la evolución de las primeras culturas urbanas del Mediterráneo.

Los relieves de Pozo Moro.

El monumento de Pozo Moro tenía una finalidad religiosa como tumba o residencia del alma de un personaje regio, mientras que las narraciones míticas de los relieves transmitían una ideología que sustentaban y realzaban el poder político del dinasta y su familia.

Los elementos arquitectónicos del monumento hacen de él un testimonio excepcional de la arquitectura funeraria fenicia, caracterizada por su marcado simbolismo y que sintetiza, con tradiciones simbólicas de las principales culturas de Oriente al servicio del carácter sagrado y regio del dinasta enterrado. El témenos que rodea al monumento de Pozo Moro ofrece dos elementos simbólicos de especial significado para comprender su carácter sacro: el pavimento hecho con un mosaico de guijarros y la planta con forma de piel de toro. Los guijarros del témenos actuarían como talismanes de carácter mágico para proteger de todo mal al monumento, además de realzar el carácter monumental y suntuario de la construcción. El significado de la piel se conecta con el mitema del sacrificio primordial, ampliamente conocido en la Antigüedad, y que termina de cerrar el sentido místico y sagrado del monumento.

El friso de relieves constituye narraciones que formaban una parte esencial del significado del edificio. Estos mensajes procedían de la tradición mítica oriental, pero serian comprensibles dentro del imaginario local en el que estaban insertos. Sus narraciones transmitían un mensaje mítico y cosmológico cuyo fin era resaltar, ante la sociedad ibérica, la sacralidad del personaje enterrado y su vinculación con la divinidad.

Una diosa entre leones.

La Diosa de Pozo Moro es una figura mítica compleja y resulta clave para la interpretación del monumento funerario. Es la verdadera protagonista del monumento, y en su iconografía se sintetizan diversas tradiciones orientales que la identifica como una Gran Diosa Madre, con una gran repercusión en las religiones indígenas meridionales.

La diosa de Pozo Moro se relaciona con Astarté, una divinidad que ostenta numerosas atribuciones, como diosa del Sol, de la vida, la resurrección, la justicia y la guerra. Todos estos elementos sirven de forma simbólica para fundamentar el poder del gran señor a quien se dedicó el monumento. Actuaba como protectora del difunto, de su familia y su territorio, y al mismo tiempo, es un elemento esencial de la narración mitológica que explicaba el significado sobrenatural del monumento turriforme como residencia eterna del espíritu del soberano.

La Diosa ocupa una posición central en el friso occidental del monumento, dispuesta para ser vista al entrar en el témenos recinto sagrado. Se presenta como una diosa desnuda en una explícita postura erótica con las piernas abiertas. Su cuerpo es el disco del Sol alado, lo que la identifica directamente con Shepesh, la Señora Sol venerada por los pueblos semitas, asimilada con la diosa Astarté. Sus seis alas extendidas enfatizan su carácter celeste y su función de protección mágica del monumento.

La Diosa lleva una flor de loto en cada mano, similar a los dos grandes lotos que la flanquean como Árboles de la Vida. El loto, al abrirse y cerrarse con el Sol, es un símbolo de fertilidad, renacimiento y resurrección tras la muerte, lo que subraya el poder de la Diosa para devolver la vida, una idea central en un monumento funerario. Su relación con los leones que guardan el monumento la conecta a la vez con su papel como Reina y Señora de la Naturaleza y de los Animales. Los leones, concebidos como monstruos terroríficos, son sometidos por la divinidad para proteger mágicamente la tumba del señor de Pozo Moro.

El banquete infernal.

La escena de la diosa tiene su contrapunto en la escena de Banquete Funerario Infernal del lado oriental. La escena de Banquete Funerario del friso oriental del monumento de Pozo Moro resulta muy atractiva, pero no es fácil de interpretar. Muestra al Señor de los Infiernos como un monstruo con dos cabezas al que se dirige un desfile de seres monstruosos. Del análisis de la escena se dedica que la divinidad monstruosa entronizada, probablemente asimilable a Nergal, Mot o Moloch como dios de la Muerte, se representa en el acto de devorar al difunto para concederle la condición sobrenatural de espírituo y otorgarle la nueva vida en el Otro Mundo. Los elementos llevan a suponer que describía en el imaginario de quienes construyeron el monumento cómo se concebía la muerte humana y su paso al Otro Mundo, dominado por seres monstruosos. La escena también aludiría al banquete ritual celebrado en favor de los ancestros fallecidos, que permitía que los descendientes que vivían en este mundo entraran en contacto con el difunto, cuya vida se suponía que proseguía en el Más Allá.

El héroe solar.

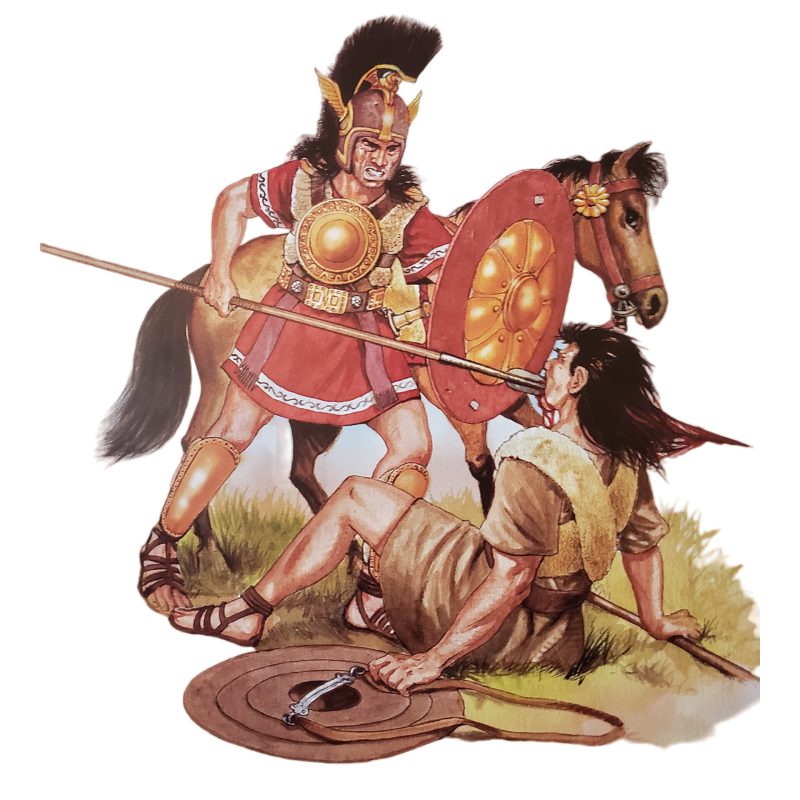

La cara meridional de la torre narra un episodio de lucha contra un monstruo mítico protagonizado por un guerrero a pie, que porta un casco redondo con una cimera de penachos como rayos solares, con un pequeño escudo circular y una lanza. Su atuendo y armamento lo identifican como una posible divinidad o héroe legendario de tipo Smiting God, con larga tradición oriental.

Es difícil identificar con certeza qué divinidad o personaje heroico representa la figura. Inicialmente, se interpretó como un dios guerrero protector del dinasta sepultado, pero también se ha considerado una representación mítica del propio rey enterrado, ya heroizado y considerado una divinidad cuyo casco con cimera radiada resaltaría su autoridad. Por parte del profesor Almagro se sugiere la relación de este héroe solar con el dios solar y guerrero de origen celta Niethos-Neton-Neitin, documentado en varias inscripciones en Hispania desde mediados del siglo VI a.C.

La lucha de un dios o héroe contra un monstruo serpentiforme o dragón es un mito cósmico que generalmente simboliza el combate entre el orden y el caos o del bien contra el mal, adaptado a distintos protagonistas en diferentes culturas, como los enfrentamientos de Perseo, Cadmo o Heracles en Grecia, o los combates míticos originales de Zeus contra Tifón. Estos mitos orientales se transformaron al extenderse hacia Occidente, como ilustra el caso del Toro Celeste, cuyo mito protagonizado por Gilgamesh y Enkidu en Mesopotamia, evolucionó a la lucha de Melqart contra el Toro Celeste en Fenicia, y de ahí al mito de Heracles y el Toro de Creta en Grecia. La escena de Pozo Moro podría narrar un episodio mítico de lucha contra un monstruo maligno de múltiples cabezas por parte de un héroe o Smiting God en busca de la vida eterna.

La hierogamia.

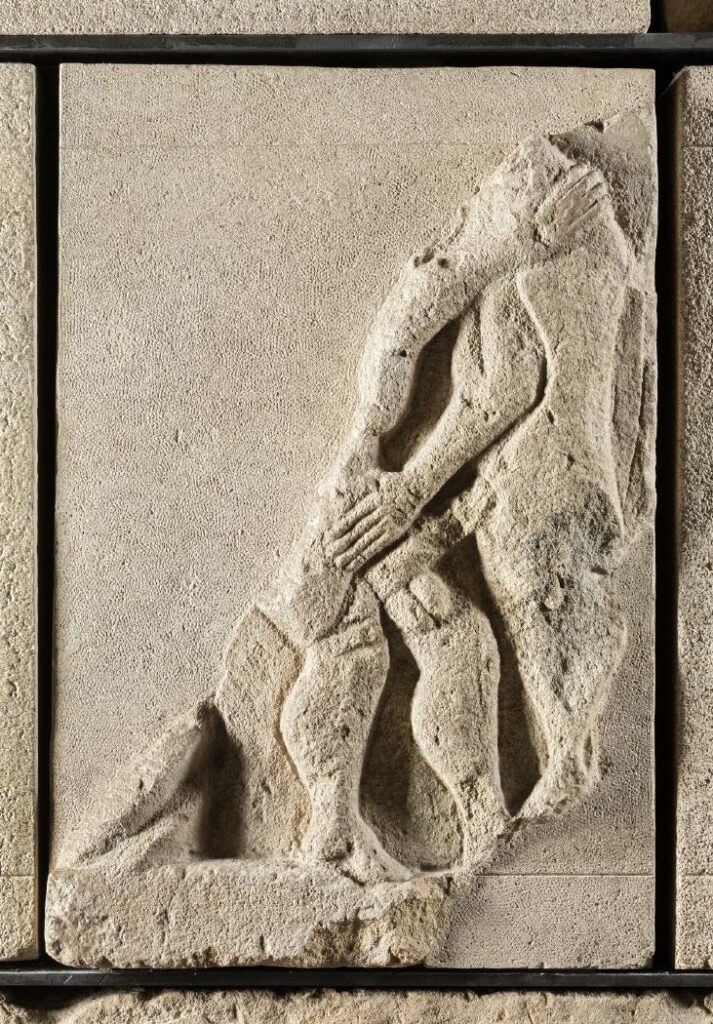

La escena de la hierogamia o unión sagrada reconstruida en el friso meridional de Pozo Moro narra un episodio con profundo simbolismo mágico y religioso. El relieve muestra con realismo un personaje masculino, casi desnudo y con los órganos sexuales expuestos, que abraza a una figura femenina, identificada como la Diosa de Pozo Moro.

La escena tiene muchos paralelos en textos e iconografía de Oriente, que ayudan a interpretar su función. El valor esencial de esta unión sagrada era el rito religioso más importante relacionado con la vida y la naturaleza, una tradición que se había extendido por todo el Levante hasta el Mediterráneo Occidental. Su significado trascendental era la recuperación de la fertilidad de las personas, los ganados y los campos, esencial para la propia reproducción de la vida humana y reavivada para potenciar y legitimar el poder político del personaje enterrado.

La hipótesis más probable es que esta escena estuviera situada en la parte occidental del friso meridional, constituyendo la culminación del relato épico del héroe vencedor de monstruos, de manera que la unión con la diosa representa el premio concedido al héroe a cambio de su gesta victoriosa, siendo el final de esta narración mítica que podría explicar el origen heróico de la familia del personaje enterrado.

El héroe dendróforo.

La escena del Dendróforo se sitúa en el friso septentrional de la Torre A. Narra un episodio mítico de carácter épico relacionado con el Árbol de la Vida, aunque su estado fragmentario y sus detalles particulares hacen que el relato difiera de las versiones conocidas en los poemas épicos orientales. El relieve seguramente se inspira en un pasaje de algún poema épico original de Mesopotamia, que llegó al área sirio-aramea. En esencia, el mitema se centra en un héroe que busca el Árbol de la Vida en los confines del mundo, cuyos frutos, como las manzanas de oro de las Hespérides de la mitología griega, otorgaban la inmortalidad. Tras cortarlo, el héroe se dirige al mundo de los hombres para vencer a la muerte o para entregárselo a la divinidad protectora representada en el friso occidental, la soberana del Otro Mundo que apoya al héroe en su gesta.

Otros relieves de Pozo Moro.

Junto a estos relieves, en la excavación del monumento y en la revisión de las piedras del majano, se recuperaron otros relieves y elementos escultóricos que no pertenecen al friso. Entre estos relieves me gustaría destaca el sillar con un jabalí bifronte que se enfrenta a dos figuras parecidas a caballitos de mar, un sillar fragmentado con un monstruo tritón en altorrelieve, el cuerpo y cuarto trasero de un équido, diversos fragmentos con motivos decorativos simbólicos cuya ubicación es igualmente incierta, como fragmentos de sillar decorados con molduras, flores de loto y decoraciones geométricas. El profesor Almagro sugiere que estos relieves debieron pertenecer al cuerpo superior, pero que otros autores han argumentado que pertenecieron a otros monumentos, turriformes o de pilares estela, que fueron construidos en fases posteriores de la necrópolis, en cuyas escenas se describirían distintos trabajos del héroe gaditano Melqart en su papel como héroe civilizador, semejante a los otros héroes o semidioses representados en los frisos de la torre monumental original.

La lucha del jabalí bicéfalo.

El sillar del jabalí bicéfalo es el único que muestra una escena completa. En ella vemos a un gran jabalí con dos testuces enfrentándose a unas curiosas criaturas como caballitos de mar, unos anguípedes, criaturas híbridas mitad serpiente mitad humano. De los protagonistas de esta escena es evidente que en el jabalí bicéfalo representa el Mal y la Muerte, mientras que los anguípedes actúan como genios protectores opuestos a ella, y como tal parecen enroscar sus largas colas serpentinas entre las patas del jabalí destructor y alzan su mano en actitud de apaciguamiento o de protección mágica.

El tritón.

El tritón de Pozo Moro puede interpretarse como un ser mítico pisciforme originario de las aguas primordiales, que tendría carácter protector, como confirma su cola acabada en un capullo de loto y de acuerdo con la milenaria tradición mesopotámica de la que parece proceder. Este carácter benéfico también lo tenía el célebre tritón Nereo en la mitología griega.

La quimera.

Otra escena del monumento demuestra la panza y el cuarto trasero de un équido que se dirige hacia la derecha. De la parte interna del anca sale una serpiente con una cabeza leonina que saca la lengua. Sobre el lomo aparece un antebrazo que empuña una larga espada de hoja ancha. Para Almagro se trata de un centauro, pero otros autores han visto la presencia de una figura monstruosa, a la que corresponde la cola serpentina y el lomo, y un brazo de un héroe anónimo que se encuentra atacándolo en una lucha que simboliza la lucha contra el Mal y el caos.

El centauro.

El último fragmento al que me referiré pertenece a la figura de centauro, y parece ser un sillar de esquina, aunque apenas se conservan las piernas delanteras y el borde de una túnica. El hecho de ir vestido es un detalle humanizador que parece conectar a la criatura con una faceta benévola o bienhechora, al contrario que las otras criaturas que hemos visto, que parecen más relacionadas con las fuerzas salvajes de la Naturaleza.

Bibliografía.

Alcalá-Zamora, L. (2003): La necrópolis ibérica de Pozo Moro. Real Academia de la Historia.

Almagro-Gorbea, M. (2025): El monumento orientalizante de Pozo Moro (Albacete). Instituto de Estudios Albacetenses. Publicacions de la Universitat d’Alacant.

García, J. y Olmos, R. (2021): “The Pozo Moro reliefs (Chinchilla, Spain): A Mediterranenan hero between East and West”. Oxford Journal of Archaeology, 40 (3). pp. 250-267.

López, F. (2006): La Torre de Almas. Un recorrido por los mitos y creencias del mundo fenicio y orientalizante a través del monumento de Pozo Moro. Gerión Anejos X. Universidad Complutense de Madrid.

Robles, J. (2023): “More than one monument at Pozo Moro? Notes on Iberian architectural decoration”. Oxford Journal of Archaeology, 42 (1). pp. 32-49.