Jesús Manuel de la Cruz Martín

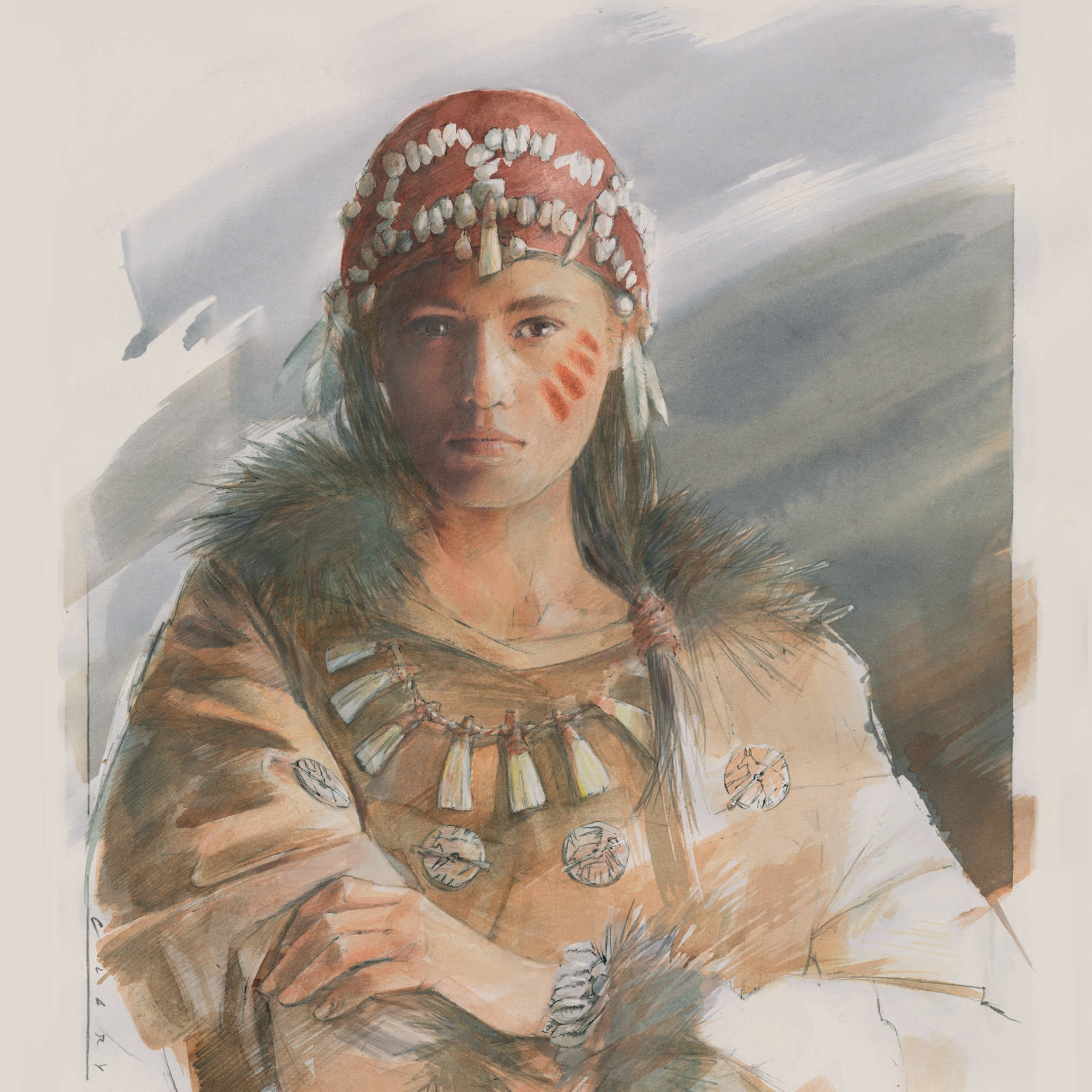

Imagen de la portada: Benoyt Claris.

Los grupos forrajeadores del Paleolítico son un buen punto de partida para analizar la aparición de las diferencias sociales y de género en la Prehistoria. Las sociedades dedicadas a la recolección y la caza pueden llegar a desarrollar una gran complejidad cultural, muy alejada de los típicos tópicos sobre la vida feliz del salvaje cazador. Los estudios etnográficos sobre los comunidades que hoy perpetúan esta forma de vida señalan que se trataba de sociedades poco complejas con lazos muy fuertes entre sus miembros. Los recursos obtenidos eran compartidos, aunque la forma en que se distribuían podía variar enormemente. Las actividades cotidianas podían distribuirse de forma equitativa según roles de género y edad, y las principales diferencias estaban marcadas por las aptitudes individuales o el estatus adquirido a lo largo de una vida, o por el conocimiento adquirido por la edad y la experiencia.

A través de la arqueología es posible percibir que desde el final del Paleolítico y el Mesolítico algunas de estas comunidades gozaron de una forma de vida de abundancia y casi sedentaria gracias a su íntima relación con el medio y la capacidad para sacar un gran provecho de la caza de manadas de animales. Estos grupos se concentran en unas pocas zonas de Europa, entre las que nos interesa destacar la región a ambos lados de los Pirineos y la península italiana. En estos lugares pudieron combinarse los factores necesarios como para que pudieran aparecer desigualdades entre comunidades, con algunos grupos capaces de acumular riqueza con excedentes de alimentos y la obtención de recursos clave y materiales exóticos conseguidos mediante el tráfico con otros grupos, algunas veces a larga distancia.

Pareja de señores o aristócratas prehistóricos. Autor: Benoyt Claris, en Guy, E. (2021).

Los enterramientos de los grupos de Homo Sapiens que vivieron en Europa después de la última glaciación son muy escasos. Probablemente la mayoría de los difuntos eran despedidos con ceremonias que no dejaron rastro arqueológico, como dejar sus cuerpos expuestos al aire, prepararlos para que fueran devorados por los animales o sumergirlos en el agua. Enterrar en cuevas debió ser una práctica muy poco común, destinada a algunos individuos en particular. En muchas cuevas también se ha constatado la presencia de huesos humanos inconexos, lo que podría ser el resultado de la destrucción o remoción de algún enterramiento, o tratarse de las evidencias de un culto a los muertos a través de la extracción de reliquias de hueso de las tumbas, conservadas por el grupo como recuerdo de sus ancestros.

Es interesante observar que en muchos de los casos los espacios de enterramiento no estaban muy lejos del lugar habitado por los miembros de una comunidad, o incluso que los vivos y los muertos compartieran espacios. En algunos casos sí que se buscaron lugares separados del hábitat, acarreando los cuerpos hasta puntos de difícil acceso, un esfuerzo extra para sus enterradores que sin duda estuvo bien meditado, aunque los motivos resulten ahora muy complejos de interpretar. Las personas que fueron objeto de estos enterramientos en cavernas muestran gran variedad en cuanto al género, la edad y los objetos que acompañan a los cuerpos. Los indicios no son suficientes como para poder llevar a cabo análisis estadísticos, pero en general la sensación es que aún no existían tratamientos funerarios distintos entre hombres y mujeres que expresen la existencia de diferencias de género. No obstante, la riqueza de algunos ajuares sí que indica que entre estas comunidades hubo personas capaces de acaparar objetos de lujo por encima de otros miembros de la comunidad, personajes influyentes que consiguieron renombre o respeto entre los suyos, o fueron capaces de coordinar las voluntades de su comunidad durante un tiempo, gestionando o distribuyendo alimentos u otros bienes apreciados y exhibiendo ropas, adornos u objetos valiosos.

Veamos algunos ejemplos.

Los enterramientos más antiguos de la península ibérica.

Aunque en la península ibérica existen muchos casos de huesos humanos dispersos en el interior de las cuevas, se conocen muy pocas inhumaciones, localizadas sobre todo en la Cordillera Cantábrica y en la costa portuguesa. Algunos de los enterramientos más antiguos son los de Cueva Morín en Cantabria y Lagar Velho en Portugal.

El enterramiento del hombre Morín I pueden datarse en unos 30.000 años de antigüedad, sepultado en la misma fosa donde anteriormente había sido enterrado otro personaje. Morín I fue acostado sobre su lado izquierdo, acompañado de algunas ofrendas de fauna. Le fueron amputados los pies, mientras que la cabeza fue dispuesta entre las manos. Sus allegados y familiares dispusieron junto a su cuerpo un costillar de vacuno y un cervatillo y excavaron un pozo de ofrendas que cubrieron con un pequeño túmulo, sobre el que encendieron un fuego y quemaron fragmentos de mineral de ocre y algunos restos de fauna, tal vez como parte de un ritual celebrado en su memoria.

El niño de Lagar Velho murió hace unos 28.000 años y fue ubicado en una fosa junto a la pared de la cueva tras haber quemado en ella una rama de pino. Estaba acompañado de un gazapo de conejo, colgantes de dientes de ciervo y conchas de caracol y dos pelvis de ciervo. Los huesos del niño y la tierra de la fosa aparecieron impregnados de ocre rojo, tal vez por el uso de un sudario teñido de ese color.

Del periodo Mesolítico posterior se conocen muchas más tumbas. Entre ellas me gustaría destacar la Cueva de Los Canes en Asturias, donde pudieron sepultarse varios miembros de una comunidad durante algunas generaciones, incluyendo un hombre, una mujer anciana y un adolescente enterrado con las cabezas de dos cabras montesas, instrumentos de piedra y un conjunto de colgantes de conchas marinas.

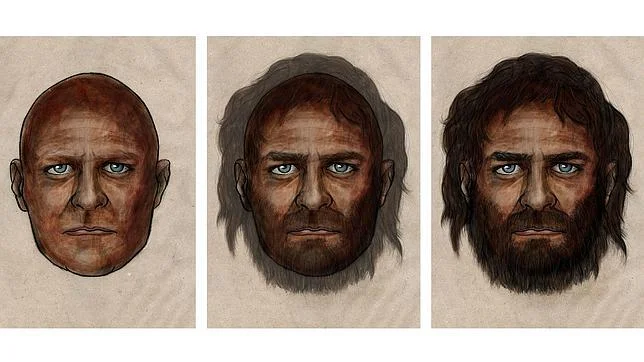

Reconstrucción del rostro del hombre La Braña 1, apodado «Wenceslao». Fuente: ABC.

Los hermanos de La Braña-Arintero.

Muy destacable es la cueva de La Braña-Arintero en León, donde se encontraron los cuerpos de dos hombres en la treintena llamados Wenceslao y Ataúlfo por sus descubridores, denominados en la literatura científica con los nombres más anodinos de La Braña 1 y La Braña 2. Ambos pudieron morir de forma natural hace unos 7000 años y fueron situados uno cerca del otro en una zona profunda de la cueva. No poseían ajuar, pero Ataúlfo o La Braña 2 tenía a su alrededor dos docenas de caninos de ciervo perforados, que irían cosidos a su ropa de cuero como decoración, y entre los restos de ambos se encontraron restos de pigmento rojo de óxido de hierro, que pudo haber impregnado sus ropas o haber sido rociado sobre cada uno.

La importancia de estos hermanos procede de los análisis de ADN y de isótopos practicados en Wenceslao o La Braña 1, mejor conservado que su hermano. Los datos obtenidos en 2013 fueron los primeros de una persona de la Prehistoria a parte de Ötzi, un hombre muerto en los Alpes suizos durante el Calcolítico, y significaron el pistoletazo de salida de una larga carrera en estudios de arqueogenética que nos han proporcionado muchas sorpresas. El análisis permitió saber que ambos eran hermanos por parte de madre y que aún conservaban la pigmentación oscura de la piel propia de sus antepasados, no tanto como las poblaciones africanas pero con un fenotipo que ya no existe entre los europeos. Curiosamente, también se pudo saber que al menos Wenceslao tenía los ojos azules.

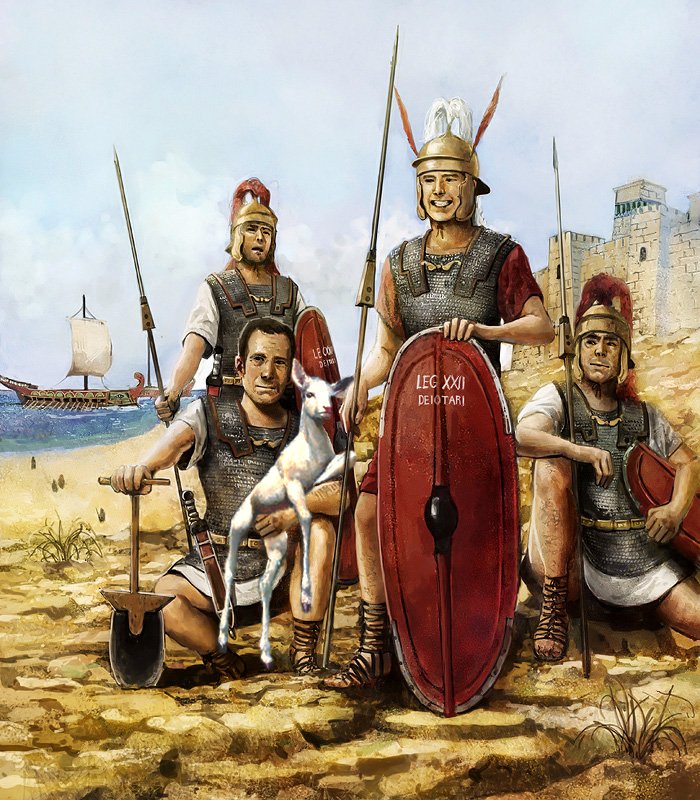

Recreación del funeral del Príncipe de Arene Candide. Autor: Benoyt Claris en Guy, E. (2021).

El Príncipe de Arene Candide.

Para poder ampliar un poco más la información sobre el mundo funerario de estos grupos forrajeadores podríamos agrandar el foco hacia el norte de los Pirineos y la península itálica. En suelo italiano pueden encontrarse muchos enterramientos de individuos destacados, tanto hombres como mujeres y niños, pero entre todas ellas una de las más destacadas es la del joven de entre 15 o 16 años conocido como el Príncipe de Arene Candide, un esbelto cazador cuya muerte ocurrió hace unos 23.000 años. El esqueleto mostraba un fuerte golpe en un lado de la cara, tal vez causado por un accidente fatal o el ataque de un animal.

El joven fue enterrado boca arriba e impregnado de ocre, rodeado de un impresionante ajuar formado por miles de conchas perforadas que sirvieron de vistoso gorro y con un colgante del mismo material cuyos extremos terminaban en dos pequeñas caracolas marinas de cauri, por cuya forma parecida a los genitales femeninos han sido consideradas un símbolo de fertilidad. Además, el joven estaba acompañado de varios bastones de cuerno de alce, conocidos comúnmente como bastones de mando, además de dos colgantes de marfil de mamut con la representación de una figura femenina en forma de 8 y una gran hoja de sílex tallada especialmente para acompañarle en su descanso eterno.

Recreación de la señora de Saint-Germain, y su hijo. Autora: Elisabeth Daynès en Les abris sculptés de la Préhistoire.

La Dama de Saint-Germain-la-Rivière.

En territorio francés podríamos destacar el entierro de la Dama de Saint-Germain-la-Rivière. Se trataba de una mujer que falleció hace unos 15.500 años, enterrada en un refugio de roca situado al pie de un acantilado en la margen derecha del rio Dordoña, en Gironda, en un espacio donde se habían enterrado al menos doce personas, entre adultos y niños. El cuerpo de la Dama fue cuidadosamente protegido por unas losas de piedra, descansando sobre su lado izquierdo, con los miembros recogidos y su mano derecha cubriendo el rostro.

Entre su ajuar se encontraron instrumentos de sílex y asta de ciervo, además de numerosos caninos de ciervo que pudieron ser utilizados para decorar sus ropajes, así como un collar también de dientes en el que pudo incluirse una cuenta de esteatita, una roca de color verdoso muy apreciada en la Prehistoria, y varias conchas. Junto a la tumba de piedra de esta Dama se encontró una hoguera y restos de bóvidos y caballos, lo que llevó a sus investigadores a pensar que tal vez formaban parte de una ceremonia practicada por su clan durante el funeral. Lo importante de este hallazgo es que los dientes portados por la Dama no pertenecían a los animales que podían cazarse en la región, sino que pudieron haber sido obtenidos mediante intercambio desde el sur de los Pirineos.

La desigualdad en la Prehistoria. Algunas propuestas.

Los fenómenos de desigualdad, como los que se pueden deducir de los ejemplos que hemos visto, pudieron haber sido ocasionales y fruto de la confluencia de factores excepcionales, ocurridos en contadas ocasiones en el tiempo y el espacio. La aparición de objetos de prestigio, como herramientas poco comunes o materiales excepcionales, pueden ser marcadores que indiquen una diferencia de rango entre individuos dentro de un mismo grupo, pero su interpretación no es fácil, ya que depende de la forma en que estos objetos podrían ser valorados en su época, y este es un rasgo difícil de definir desde el presente.

Por otra parte, se ha planteado que la riqueza de algunos grupos, o de algunos individuos dentro de su grupo, podrían estar condicionada por la capacidad de almacenar recursos clave, como carne o sílex, que proporcionarían una ventaja competitiva de unos grupos frente a otros o de unos personajes sobre su grupo. Esta relación entre el almacenamiento de recursos y la desigualdad tampoco es absoluta, ya que existen ejemplos etnológicos que hablan de sociedades forrajeadoras que almacenan sin que haya desigualdad. En todo caso, la relación entre el almacenaje y la riqueza, igual que ocurre con la aparición de objetos de prestigio, debe ser analizada pormenorizadamente para entenderlo como un indicador determinante de diferencias de riqueza.

Un tercer elemento que puede analizarse para indicar la existencia de desigualdades sociales son las tumbas, al que he prestado una atención especial en este artículo. Estas prácticas funerarias pueden expresar desigualdades entre los miembros de un grupo, indicando el privilegio de algunos pocos para recibir sepultura en unas condiciones especiales, o bien a través de la acumulación de riqueza demostrada en los ajuares, que también implica una desigualdad a la hora de acceder a la distribución de determinados recursos muy escasos y raros, de donde podría deducirse que eran considerados como bienes de lujo. Las sepulturas de niños podrían apuntar hacia estrategias de diferenciación social, aplicadas por unos pocos personajes privilegiados con la intención de perpetuar el rango que habían adquirido en vida en sus descendientes. Pero de nuevo, como en los casos anteriores, el análisis de estos hallazgos debe ser objeto de un estudio meticuloso y comparado con ejemplos etnológicos para evitar la proyección de valores presentes en tradiciones del pasado.

Referencias bibliográficas.

Arias, P. (2019): “Los últimos cazadores ante la muerte. El comportamiento funerario durante el Mesolítico”. Papeles del MUPAC, 2. pp. 25-38.

Hayden, B. (2021): “Foragers or ‘Feasters’. Inequalities in the Upper Palaeolithic”, en Guy, E. (ed.): Une aristocratie préhistorique? L’égalitarisme des sociétés du Paléolithique récent en question. Paléo. Hors-série. pp. 36-49.

Lalueza-Fox, C. y Vidal, J. M. (2015): “Los hombres mesolíticos de La Braña-Arintero: aportaciones del estudio del genoma en el contexto de la transición Mesolítico-Neolítico”, en Grau, L. (coord.): Arqueoleón II. Historia de León a través de la arqueología. Junta de Castilla y León. Diputación de León. pp. 31-40.

Pettitt, P. B. et alii (2003): “The Gravettian burial known as the Prince (“Il Principe”): new evidence for his age and diet”. Antiquity, 77 (295): pp. 15-19.

Vanhaeren, M y d’Errico, E. (2005): “Grave goods from the Saint-Germain-la-Rivière burial: evidence for social inequality in the Upper Palaeolithic”. Journal of Anthropological Archaeology, 24. pp. 117-124.