Jesús Manuel de la Cruz Martín.

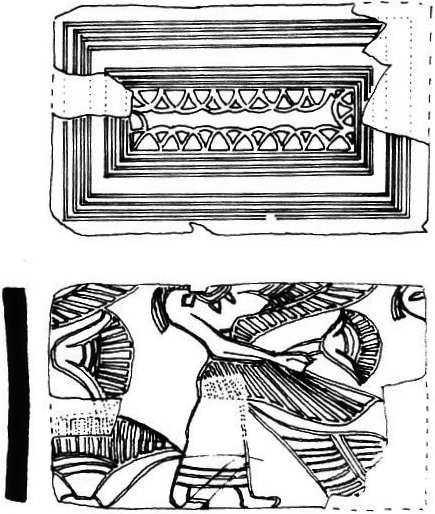

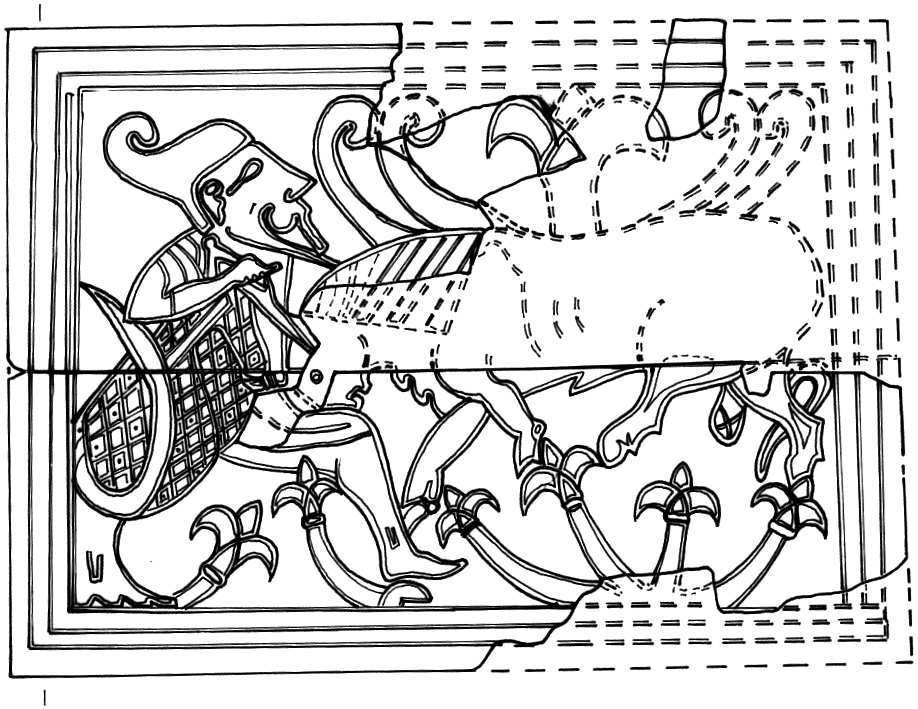

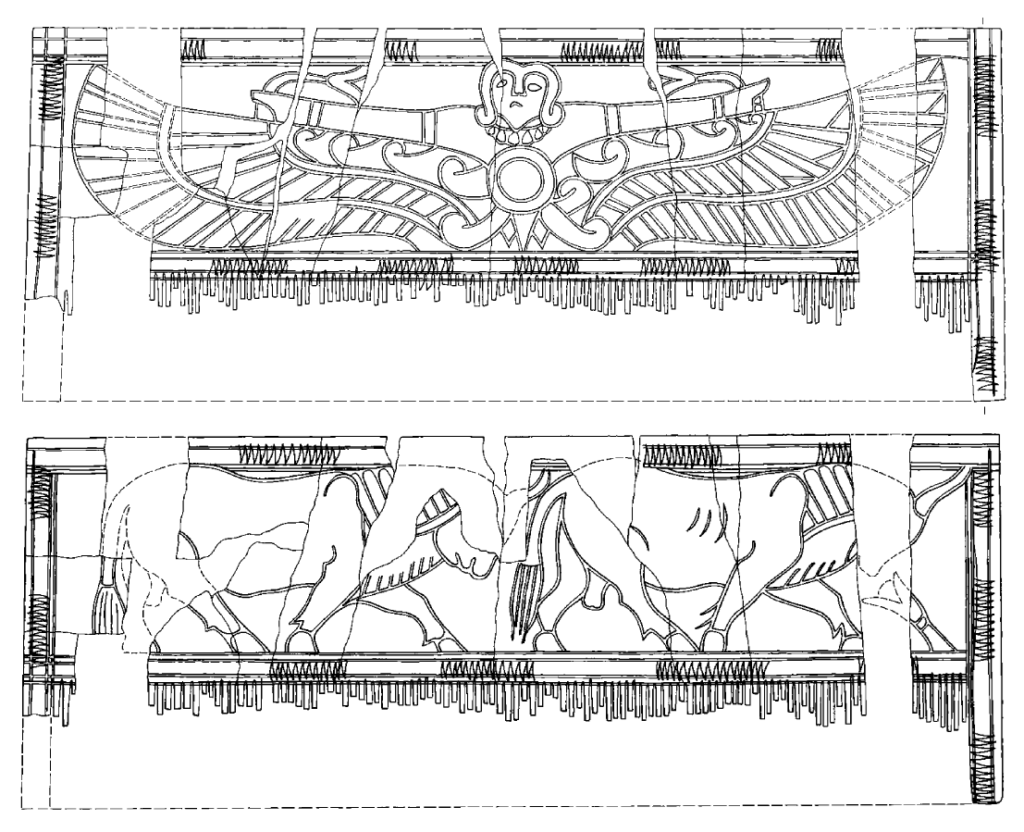

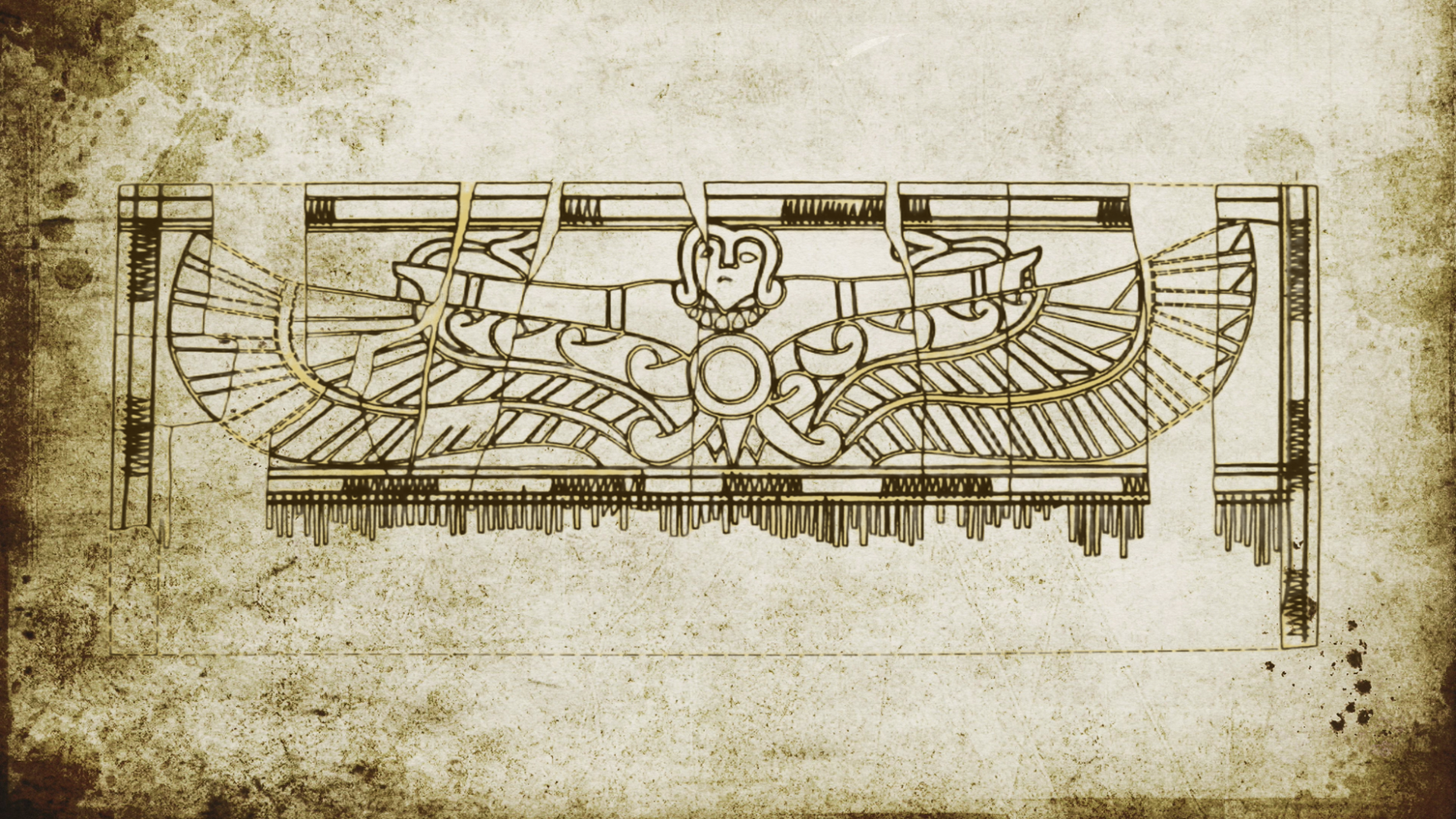

Imagen de portada: dibujo del peine de Astarté de Medellín.

La sociedad metellinense en la Edad del Hierro.

Los ajuares funerarios de la necrópolis de Medellín reflejan el elevado estatus social de la población de esta localidad. Los ajuares más ricos incluyen objetos importados, marfiles, joyas de oro y plata, mientras que algunas presentan elementos poco comunes como carros y armas. Los adornos personales y otros objetos como escarabeos o vasos de perfume pueden encontrarse tanto en tumbas masculinas como femeninas, además de las siempre presentes objetos cerámicos que podían formar parte de las ofrendas de alimento y otros rituales celebrados durante el funeral. También es posible encontrar entre las piezas de ajuar objetos distintivos del género del difunto. Entre las tumbas masculinas de mayor estatus se han encontrado broches de cinturón de tipo céltico, mientras que en las tumbas de mujeres se encuentra un número mayor de adornos personales, como brazaletes de bronce, joyas de oro y plata y elementos de marfil. Las mujeres también se enterraban con vasos “a chardón”, típicos de las tumbas femeninas de toda la cultura tartésica, y copas utilizadas para beber vino en rituales sociales y prácticas de comensalidad en la cultura tartésica, mientras que las tumbas más particulares, la 86H/4 con carro y la 85A/2 con armas, han sido identificadas con varones.

De las más de 200 tumbas excavadas se han identificado 188 individuos, con un 53% de hombres y un 47% de mujeres. La mortalidad infantil es baja, con un 4.8% de los restos identificados como niños, aunque debemos tener en cuenta que los infantes no solían ser enterrados en las necrópolis, por lo que es posible que los datos reales fueran mucho mayores. La esperanza de vida tampoco era muy elevada, en torno a los 25 años, lo que representa la dureza de las condiciones de vida de esta gente, pese al estatus elevado de las personas que fueron enterradas en este lugar. En este sentido, las mujeres presentan una tasa de mortalidad el doble de alta que los hombres en la edad madura, debido a las complicaciones en el parto, pero superados los 40 años, la tendencia pasa a ser al revés, con una mayor mortalidad masculina. Pocas personas pasaban de los 50 años, y se han encontrado algunas personas de 70 años, aunque la edad media de muerte entre los 30 y los 40. Los datos de la necrópolis llevan a un cálculo de unos 1000 habitantes para el momento de esplendor de Conisturgis (Almagro, 2008b: 911ss).

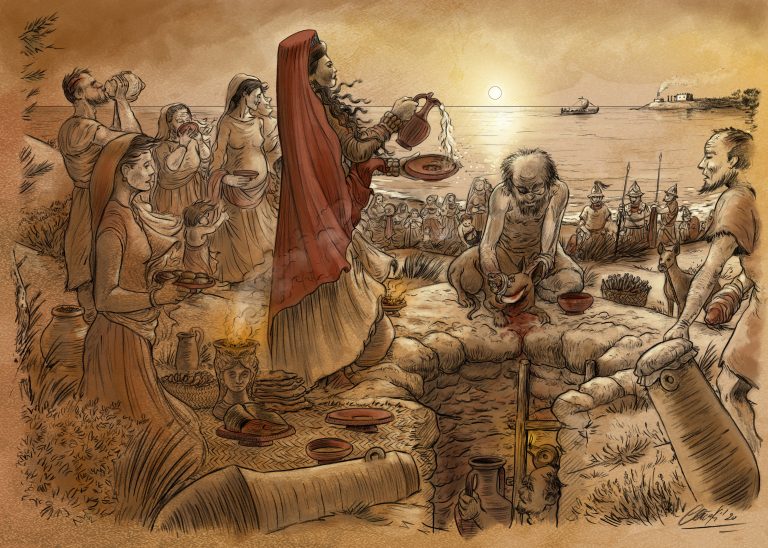

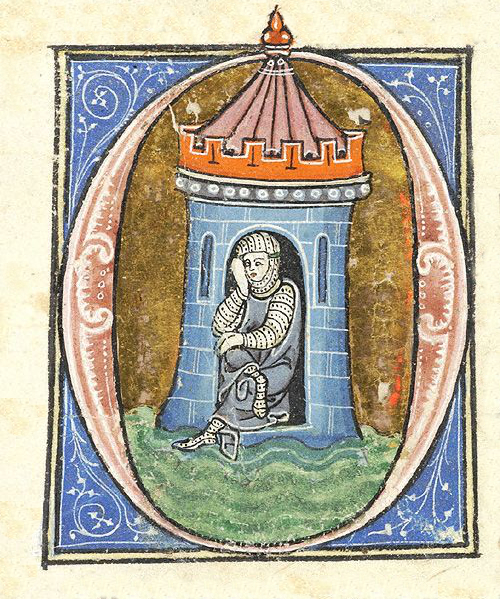

Imagen de un sacrificio ritual púnico en Gadir, cuyos elementos generales bien pudieron ocurrir en territorio del Guadiana. Una rmujer aristócrata lleva a cabo una libación mientrsa junto a ella un animla va a ser sacrificado con un cuchillo curvo diseñado especialmente para este tipo de ritual. Imagen: Iñaki Diéguez.

El estudio de la mujer en la necrópolis de Medellín ayuda a entender mejor el papel de las mujeres en el conjunto de la sociedad del Guadiana (San Quirico, 2017). Al contrario que en las sociedades griega y romana, y de manera similar a otras culturas como la céltica o la etrusca, las mujeres tartesias e iberas gozaron de reconocimiento social y cierto estatus, especialmente entre los miembros de las clases pudientes. La presencia de tumbas dobles indica un vínculo familiar significativo, relacionado en su primera etapa con la construcción de linajes gentilicios o clanes. Del mismo modo, la presencia de mujeres con sus niños vuelve a incidir en la importancia de las mujeres como transmisoras de la herencia familiar y mantenedoras de la estructura social. Como ya hemos visto, en la fase Orientalizante las mujeres tuvieron un valor destacado, con ajuares de gran calidad, superando en número a las tumbas masculinas, pero este rol social parece cambiar a lo largo del siglo VI a.C., a la vez que la población urbana de Medellín se reduce y se aprecia una mayor homogeneización entre las tumbas. Es posible que en esta época la población iniciara una dispersión hacia el campo, fruto de la crisis del núcleo de Tarteso y la transformación económica que esto generó a gran escala. Es por ello que en la segunda fase Post-tartésica la necrópolis va reduciéndose hacia el núcleo original, abandonando las zonas utilizadas en generaciones anteriores hasta que el cementerio se abandona en torno al 425 a.C.

El mundo ritual y simbólico.

Un aspecto interesante es la posible función ritual de hombres y mujeres de la alta aristocracia de Medellín (Almagro, 2008b: 949ss). En algunas tumbas masculinas, aunque también femeninas, es posible encontrar cuchillos de hierro con forma afalcatada. Estos cuchillos tienen un carácter simbólico y están relacionados con funciones sacerdotales, probablemente de culto doméstico. Entre las mujeres es posible encontrar tumbas con conchas de Cardium, un molusco con un significado simbólico y mágico, asociadas a rituales y creencias relacionados con la fertilidad, la protección o el culto a una divinidad femenina que pudo ser Astarté. También es interesante observar cómo hay una diferencia en los animales sacrificados según sean tumbas de hombres o de mujeres. Las tumbas masculinas suelen contener ofrendas de ovicápridos de manera más general que las femeninas, mientras que las tumbas de mujeres enterradas junto a un niño están asociadas con ofrendas de vacunos, algo que no se encuentra en las tumbas masculinas.

En relación con este mundo ritual se sitúan también la práctica de señalar las tumbas con cantos de río. Como hemos visto, el agua tiene un significado de espacio de tránsito entre mundos, y el uso de los cantos de río en las tumbas puede estar relacionado con este vínculo con el agua como vehículo de tránsito de las almas. El hecho de que no todas las tumbas muestren estos señalizadores también significa que estaban relacionados con la importancia del fallecido y su memoria más allá de la generación que le sucede, una conexión que puede estar relacionada con la estructura gentilicia o familiar, donde se recuerda a los personajes destacados que se convierten en antepasados reverenciados por el grupo. Además, el equipo del profesor Martín Almagro relaciona este rito con el mundo céltico y las tradiciones indoeuropeas, donde se arrojaban piedras a las tumbas de los antepasados como parte de su culto y memoria, lo que podría implicar, junto con las prácticas fenicias, una mezcla cultural entre estas poblaciones en el límite entre el mundo tartesio y céltico.

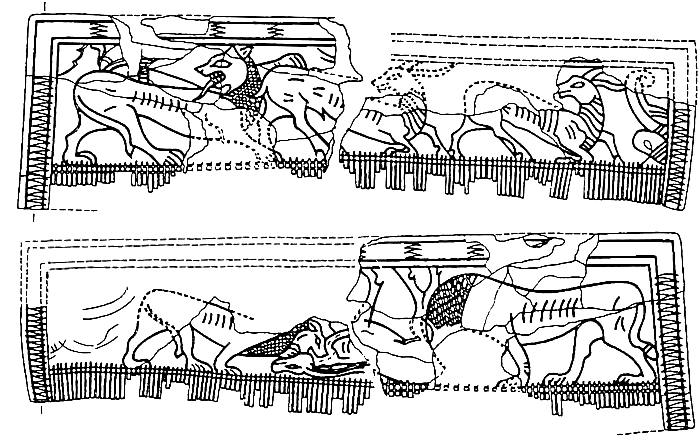

Los marfiles encontrados entre los ajuares de la Fase I son una ventana abierta a las creencias y el mundo religioso de estas gentes (Almagro, 2008a: 505ss). La iconografía gira en torno a dos divinidades, masculina y femenina, que pudieron ser dioses importantes del panteón de las gentes del Guadiana. El dios masculino es una deidad guerrera, posiblemente de carácter solar, vencedor de monstruos y vinculado con el dios Melqart fenicio. Esta divinidad es un símbolo e imagen del rey, protector de su familia y benefactor de su comunidad. Por su parte, las representaciones de la diosa femenina son mucho más frecuentes, ya que posiblemente se relacionaba con la fertilidad y el crecimiento y resultaba más accesible al común de la población que el dios regio masculino. La mejor representación de esta divinidad es la Astarté de Medellín, representante de la fuerza vital de la Naturaleza.

Marfiles de la necrópolis del Pozo de Medellín, en Almagro, M. (2008a).

Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2006): La necrópolis de Medellín I. La excavación y sus hallazgos. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-1, Real Academia de la Historia.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2008a): La necrópolis de Medellín II. Estudio de los hallazgos. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-2, Real Academia de la Historia.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2008b): La necrópolis de Medellín III. Estudios analíticos; IV. Interpretación de la necrópolis; V. El marco histórico de Medellín-Conisturgis. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-3. Real Academia de la Historia.

Rodríguez González, E. (2022): El final de Tarteso. Arqueología Protohistórica del Valle Medio del Guadiana. Ataecina.

Rodríguez González, E. y Paniego Díaz, P. (2021): “Enterrarse en comunidad: mecanismos para el análisis y la reconstrucción del paleopaisaje funerario de las necrópolis tartésicas”. Zephyrus, 88. pp. 87-110.

San Quirico García, R. (2017): “Una relectura de género para la necrópolis de Medellín”. Arqueología y Territorio, 14. pp. 57-70.

Asociación Histórica Metellinense. https://www.medellinhistoria.com/

2 comentarios

Añade el tuyo →Estoy realmente fascinada por los avances en este recorrido “ hacia lo anterior”. Trabajé cerca del arqueólogo de la mina de Riotinto cuando allá por el comienzo de los años 80 parecía que Tartesos era lo más allá. Hoy sigo con enorme interés lo que día a día se sabe de argáricos y posibles anteriores. Gracias por difundir a medida que se avanza hacia atrás!

¡Muchas gracias por tus palabras! Creo que la cuestión tartésica, por así decir, es uno de los elementos candentes en la discusión académica actual. Los descubrimientos de los últimos 20 años han acelerado muchísimo este campo de trabajo, con muchos datos que eran inimaginables hace una generación. ¡Seguiremos muy atentos!