Jesús Manuel de la Cruz Martín.

Imagen de portada: panorámica de Medellín durante la inundación de 2014. Asociación Histórica Metellinense.

La antigua Medellín y el paisaje de las vegas del Guadiana.

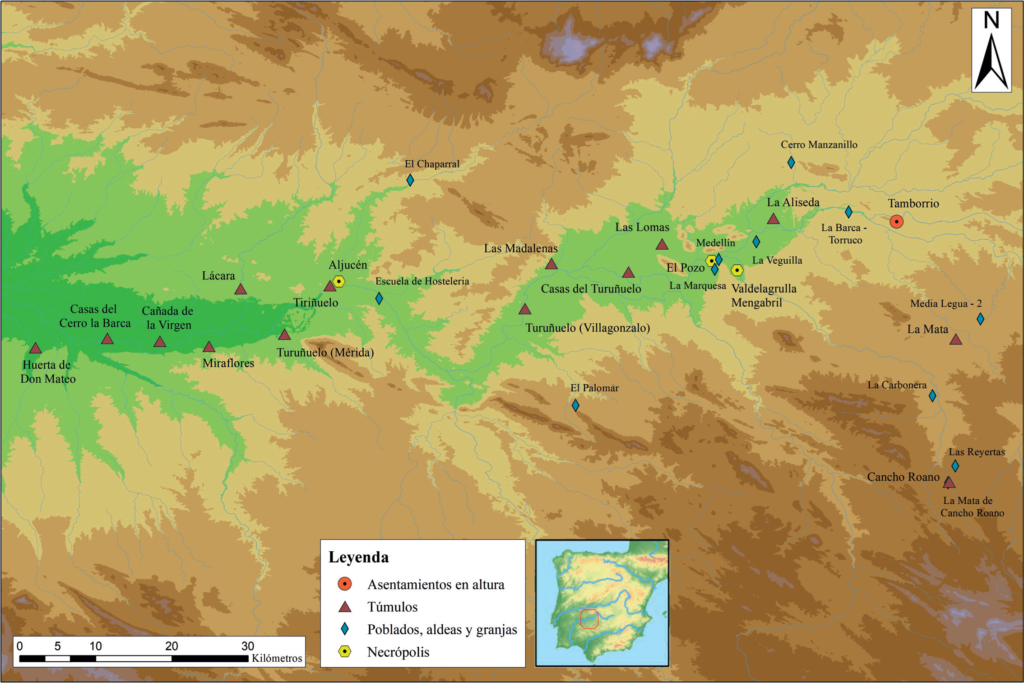

En la Antigüedad, el paisaje de las vegas del Guadiana entre las actuales localidades de Medellín y Badajoz era una zona llana, con cursos de agua que formaban brazos secundarios y zonas inundables por las frecuentes crecidas del rio. Estas características eran aprovechadas para la ubicación de necrópolis, separando los espacios funerarios de los poblados mediante elementos naturales como ríos y vaguadas. En la actualidad, este paisaje ha cambiado mucho debido al gran proyecto del Plan Badajoz, un ambicioso plan desarrollado entre los años 50 y 70 del siglo XX que conllevó la transformación de las vegas en áreas de cultivo de regadío con la movilización de grandes cantidades de tierra y la creación de obras hidráulicas para regular el cauce del rio. Estas modificaciones han desdibujado los antiguos cursos de agua y las características originales del territorio, dificultando la identificación de los antiguos cauces y el contexto espacial de los asentamientos antiguos, por lo que es necesaria una cuidadosa labor de reconstrucción del paleopaisaje para poder entender la distribución y características de sus yacimientos (Rodríguez, 2022).

Medellín fue durante la Edad del Hierro un importante localidad, actuando como centro económico y político en las Vegas Altas del Guadiana, con una ubicación estratégica que permitía el control de rutas comerciales y recursos agrícolas, ya que controlaba un vado importante del río Guadiana, esencial para la ruta que conectaba las regiones mineras extremeñas con el Guadalquivir y el puerto de Onoba. La población de Medellín pudo asentarse en la ladera sur del cerro, con hallazgos que indican un desarrollo urbano desde el siglo VIII a.C., aunque las prospecciones realizadas no han permitido localizar aún la estructura urbana de esta localidad, por lo que otras teorías apuntan a que puede encontrarse en el llano, bajo el actual casco urbano. La organización territorial se basaba en la propiedad privada y el control de recursos por élites locales, un poder que comienza a consolidarse en el siglo VIII y que llegará a su fin en el siglo VI a.C.

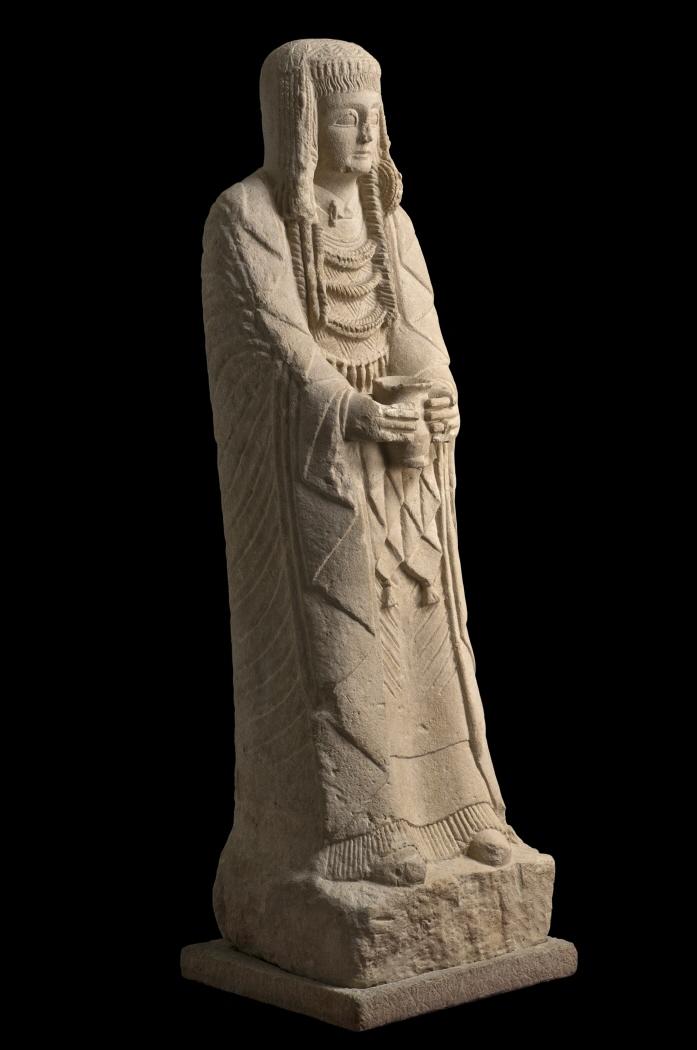

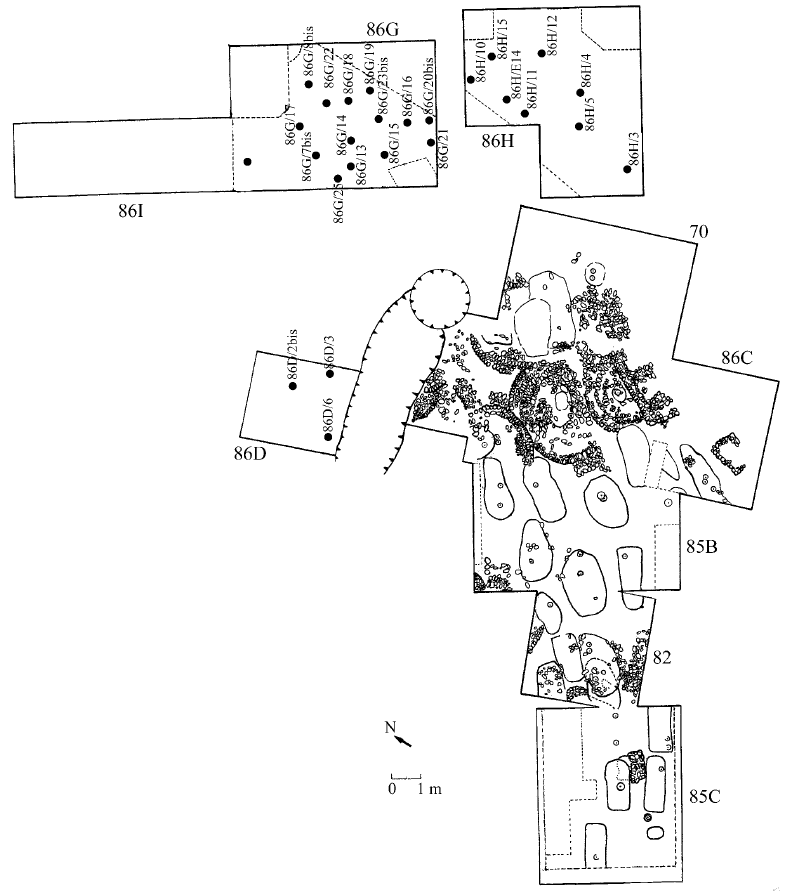

El equipo de arqueólogos que excavó esta necrópolis desde su descubrimiento fortuito estuvo dirigido por Martín Almagro Gorbea y Ricardo Olmos, quienes desarrollaron cinco campañas de excavación repartidas entre los años 1969 y 1986. Durante la investigación pudieron conocer en profundidad la zona central de la necrópolis y desarrollaron teorías para explicar la presencia de numerosos materiales de origen oriental en sus tumbas. Estas indagaciones sugirieron que pudo existir una colonización agrícola del Guadiana por parte de élites tartésicas que avanzarían hacia territorios del interior en Extremadura y Portugal, quienes elegirían como centros de su poder algunos oppida en altura, como Cerro Borreguero y Medellín, si es que era un poblado en alto. El poder de estas las elites estaba basado en el culo a unos antepasados heroicos que conectaban a sus familias con el poder de las divinidades, garantizando con su gobierno el orden social y la fertilidad de la tierra. La crisis del núcleo de Tarteso en el siglo VI a.C. llevaría a profundos cambios en este sistema, con una transición hacia formas de gobierno centradas en los edificios bajo túmulo como Cancho Roano y El Turuñuelo. En su periodo de esplendor esta ciudad, que fue llamada Conisturgis, pudo ser una ciudad-estado capital del valle, con una autoridad suprema, un rey, que dirigía la explotación de la tierra y el reparto de sus excedentes. Con la crisis del corazón de Tarteso, en la zona del Guadiana se desarrolló un modelo de poder disgregado, repartido entre las élites urbanas en decadencia y los nuevos señores del campo residentes en edificios aristocráticos. Todo este proceso se percibe en el desarrollo de la necrópolis (Almagro, 2008b: 1019ss).

Yacimientos de la Edad del Hierro en el Guadiana, según Rodríguez, E. (2022).

Las necrópolis del Guadiana en la Edad del Hierro.

Las necrópolis de la Edad del Hierro del Guadiana se han visto especialmente afectadas por el cambio del paisaje, y requieren un análisis detallado para poder interpretarlas en su contexto original. Por lo general se encontraban en zonas próximas a la confluencia del Guadiana con sus afluentes, buscando preferentemente áreas rodeadas de agua, como islas o penínsulas, que permitían su aislamiento de los poblados cercanos. En estas necrópolis predominaba el rito de cremación, con enterramientos en urnas dentro de hoyos o en las propias fosas empleadas para la cremación de los cuerpos, llamadas bustum o busta en plural. Tanto la ritualidad como los ajuares funerarios muestran una gran influencia fenicia, u orientalizante, con el uso de urnas de tipo Cruz del Negro y vasos “a chardón”, muy típicas de las necrópolis del Guadalquivir, así como numerosos marfiles con motivos del arte oriental. El ajuar típico incluía varias cerámicas, objetos personales del difunto y ofrendas entregadas por sus familiares y allegados durante el entierro (Rodríguez y Paniego, 2021).

La necrópolis de Medellín está situada aproximadamente a 1000 metros al suroeste del alto cerro dominado por el castillo de época medieval, en la margen izquierda y meridional del río Guadiana. Se encuentra en una zona actualmente ocupada por huertas, que solía ser inundada periódicamente por las grandes avenidas del río. Este emplazamiento era una franja de terreno que formaba una pequeña elevación casi imperceptible, apenas destacando 1 metro sobre su entorno, que quedaría a salvo de las riadas más comunes y daría la impresión a los pobladores de la ciudad de ser una isla en medio del agua empantanada.

La elección de este lugar indica su carácter simbólico, relacionado con las creencias funerarias relacionadas con el agua y los ríos como puntos de paso al más allá. Además, la orientación de la necrópolis hacia el suroeste, en dirección a la puesta del sol en el solsticio de invierno, refuerza su conexión con las creencias funerarias y cosmológicas de sus pobladores. La alta densidad de tumbas en la necrópolis durante su época de esplendor y la acumulación de enterramientos sucesivos en el mismo sitio sugieren que era un espacio religioso significativo, probablemente relacionado con el fundador del clan o del grupo social allí enterrado, conectado con lo más granado de los habitantes de Conisturgis.

Emplazamiento de la necrópolis de El Pozo de Medellin, en Almagro, M. (2008b).

Estructura y cronología de la necrópolis.

La necrópolis de Medellín fue descubierta de forma casual mientras se llevaba a cabo la excavación de un pozo para regar unas tierras de labor cercana al casco urbano de la localidad en 1960. El vecino propietario del terreno, José Barrueco, informó a los arqueólogos que al cavar el pozo habían encontrado restos de cerámicas, entre las que se encontraba un valioso vaso griego, y kylix para beber vino con la representación de Zeus portando un haz de rayos, atribuido al ceramista ático Eucheiros, por lo que es conocido como Kylix de Medellín o Kylix de Eucherios, y su datación puede precisarse entre el 560 y el 550 a.C.

El análisis en conjunto de las campañas de excavación llevadas a cabo en este antiguo camposanto permite estimar que hubo un uso continuado del espacio durante aproximadamente 250 años, lo que representa el paso de unas 10 generaciones. Durante este tiempo presenta dos fases cronológicas principales, cada una con características distintivas en los rituales funerarios y las construcciones asociadas (Almagro, 2008b: 881ss).

La Fase I, Orientalizante o Tartésica, corresponde a los siglos VII hasta inicios del siglo VI a.C. (c.675-575 a.C. La necrópolis fue fundada a inicios de esta etapa y alcanzó su apogeo durante la tercera generación, en el cambio de siglo. En esta época el ritual funerario consistía en enterramientos en urna dentro de un hoyo. Los cuerpos eran quemados en un espacio apartado del lugar de la sepultura, sus huesos lavados y depositados en las urnas, que solían cubrirse con un cuenco sostenido por guijarros de río. Algunas de las tumbas eran señalizadas con túmulos de piedras de río. En esta etapa las tumbas femeninas solían contener más objetos de ajuar y parecen mostrar mayor riqueza que las masculinas. La distribución de las tumbas, concentradas en zonas específicas, hacen pensar en una estructura social gentilicia o de clanes, con distintos grupos familiares amplios que se entierran con los suyos en lugares específicos de la necrópolis.

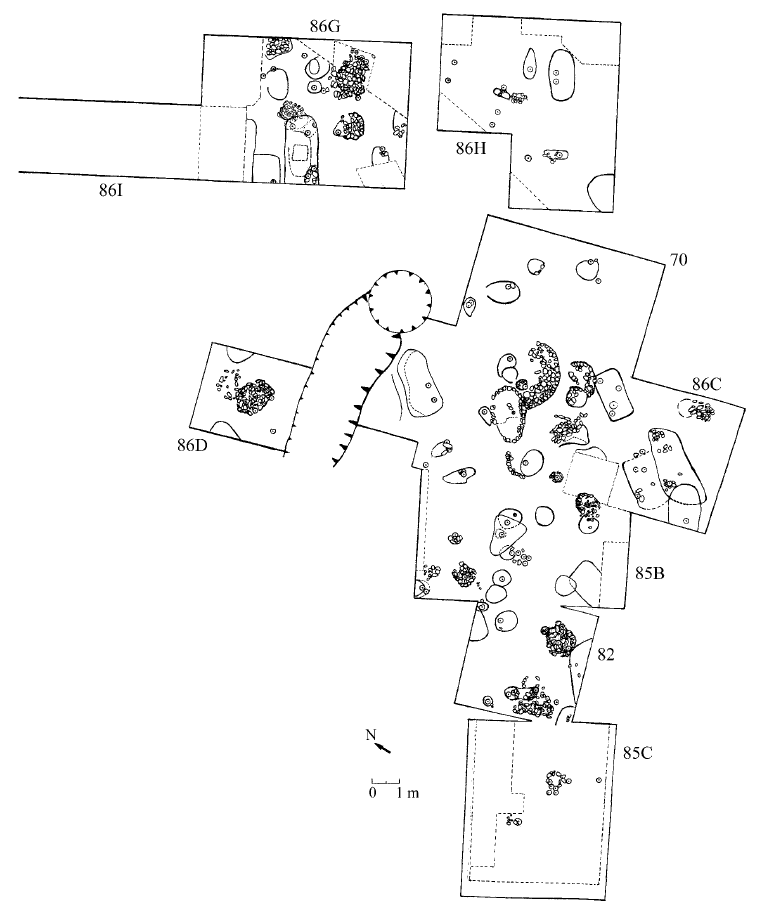

Estructura de la necrópolis en su Fase I, en Almagro, M. (2006).

Fase II, o Post-tartésica, entre el siglo VI y finales del V a.C. (c.600-425 a.C.). En esta etapa se introduce el uso de las fosas de cremación, dejándose los huesos y las cenizas en el interior del hoyo, donde era depositado el ajuar funerario. Algunas tumbas siguen señalizándose con guijarros, formando encanchados o túmulos de buenas dimensiones. Las tumbas en esta etapa están organizadas siguiendo una estructura lineal en calles, lo que parece un intento por organizar el espacio de la necrópolis por parte de una sociedad más urbana, donde el grupo social ciudadano parece tender a la igualdad entre sus miembros. En esta época aparecen tumbas de gran riqueza, como la tumba 86H/4 que incluía un carro y objetos de origen oriental, como escarabeos y marfiles, pero en general los ajuares muestran menor diversidad que en la etapa anterior, con unas prácticas funerarias más igualitarias. A lo largo de la etapa se aprecia cómo la necrópolis decae, algo que se asocia con la crisis que vive esta cultura a lo largo del siglo V a.C., cuyo máximo exponente es la quema y abandono de los grandes edificios bajo túmulo como Cancho Roano y el Turuñuelo.

Fase II de la necrópolis, en Almagro, M. (2006).

Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2006): La necrópolis de Medellín I. La excavación y sus hallazgos. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-1, Real Academia de la Historia.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2008a): La necrópolis de Medellín II. Estudio de los hallazgos. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-2, Real Academia de la Historia.

Almagro Gorbea, M. (dir.) (2008b): La necrópolis de Medellín III. Estudios analíticos; IV. Interpretación de la necrópolis; V. El marco histórico de Medellín-Conisturgis. Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-3. Real Academia de la Historia.

Rodríguez González, E. (2022): El final de Tarteso. Arqueología Protohistórica del Valle Medio del Guadiana. Ataecina.

Rodríguez González, E. y Paniego Díaz, P. (2021): “Enterrarse en comunidad: mecanismos para el análisis y la reconstrucción del paleopaisaje funerario de las necrópolis tartésicas”. Zephyrus, 88. pp. 87-110.

San Quirico García, R. (2017): “Una relectura de género para la necrópolis de Medellín”. Arqueología y Territorio, 14. pp. 57-70.

Asociación Histórica Metellinense. https://www.medellinhistoria.com/