Jesús Manuel de la Cruz Martín.

Imagen de portada: cartel de entrada de la exposición en el Museo de Huelva.

Este artículo recoge la información que puede encontrarse en la exposición “La Joya. Vida y eternidad en Tarteso”, que puede verse en el Museo de Huelva desde el 11 de abril de 2025 hasta el 12 de enero de 2026. La exposición ha sido organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de Andalucía con con el patrocinio de la Fundación de Atlantic Copper y la colaboración de Arqueo Huelva. A la espera de la futura publicación del catálogo de la exposición, aquí se recopila toda la información recogida en los carteles de la muestra, junto con imágenes de algunos de los objetos de la exposición. La información ha sido elaborada por los comisarios Clara Toscano, Javier Jiménez Ávila y Rafael Torres.

La intención es que este artículo pueda servir de consulta a todos aquellos interesados en conocer mejor el mundo funerario de Tarteso y en concreto la importancia de esta necrópolis de la Edad de Hierro, uno de los hallazgos más relevantes del patrimonio histórico onubense. La web del museo con información general sobre la exposición puede encontrarse aquí: La Joya. Vida y eternidad en Tarteso.

Imagen del panel explicativo de acceso a la exposición, donde se muestran los hitos de navegación que llevaban a cabo los barcos que utilizaban la ruta comercial entre las ciudades fenicias y Tarteso y los espacios de procedencia de objetos y artefactos encontrados en la necrópolis de La Joya y el yacimiento de Onoba tartésica, hoy Huelva. Fuente: fotografía del autor.

Huelva. La Joya de Tarteso.

La llegada de los fenicios a las costas de la península ibérica impulsó una serie de transformaciones decisivas para las poblaciones asentadas en lo que hoy conocemos como Andalucía. En ese contexto, nacen los primeros núcleos urbanos, que, en torno a sus territorios más cercanos, se consolidarán como pequeños estados o centros de poder, siguiendo el patrón que se extendía por todo el Mediterráneo, mientras se produjeron profundos cambios sociales e ideológicos.

Este episodio histórico y cultural es conocido como Cultura Tartésica, término derivado de Tartessos, el nombre con el que los griegos designaron esta remota región de Occidente, situada en los confines del mundo conocido. La ciudad de Huelva jugó un papel protagonista en el mapa de Tarteso, gracias a la importancia de su puerto, estratégicamente situado para el comercio de los metales.

En torno a esta actividad comercial, surgió en Huelva una poderosa aristocracia que adoptó modos de vida orientalizantes, semejantes a los que se estaban expandiendo por todo el Mediterráneo. Las tumbas de la necrópolis de La Joya son el reflejo más significativo de este fenómeno histórico y cultural, y del esplendor alcanzado por las comunidades tartésicas hace 2700 años.

Tumbas y ritos.

La conformación de una sepultura es un proceso complejo, resultado de prácticas rituales normalizadas pero diferenciadas, que reflejan las creencias sobre la vida y la muerte de las sociedades del pasado. Interpretar los ritos y sus significados es una tarea fundamental, aunque no siempre sencilla, de la arqueología funeraria.

Las tumbas de La Joya presentan una gran variedad, pero siguen patrones recurrentes que permiten desentrañar los rituales funerarios del Periodo Orientalizante. El estudio de sus estructuras, ajuares y restos antropológicos y paleobiológicos nos acerca a la sociedad, la religión y la mentalidad de la Huelva tartésica.

Parte del registro arqueológico se relaciona con el papel social de los individuos en vida, su riqueza y prestigio; otra parte, con la preparación del cuerpo para su tránsito al más allá y con los propios ritos funerarios, en los que convivieron la cremación y la inhumación. Finalmente algunos vestigios responden a las ceremonias conmemorativas realizadas durante el sepelio o incluso tiempo después.

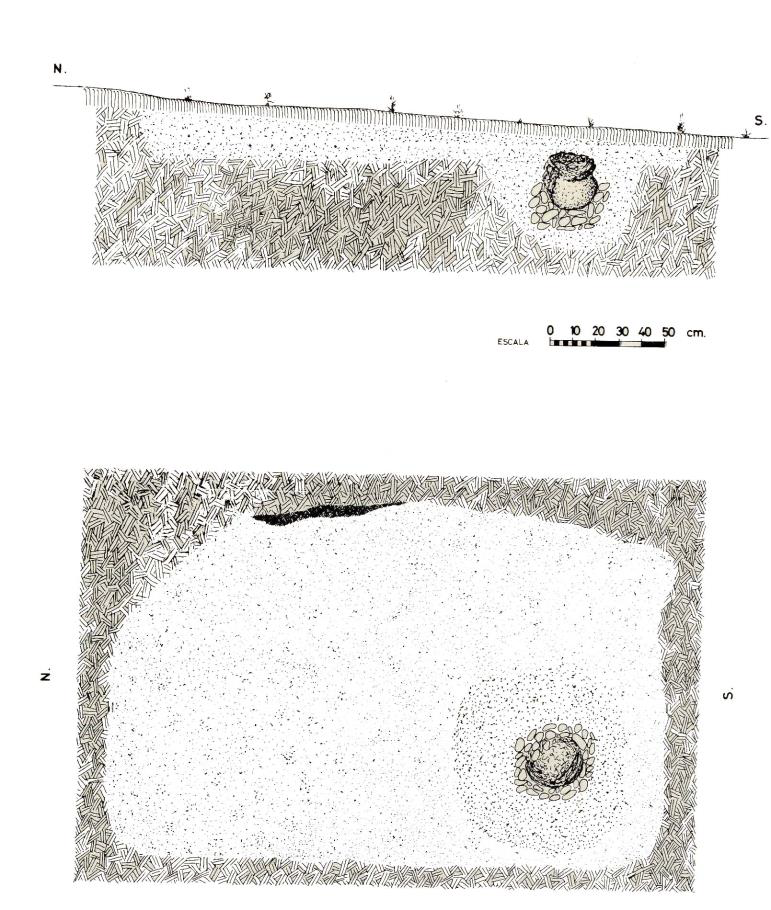

Sección y planta de la Tumba 2 de La Joya excavada por Juan Pedro Garrido y Elena Horta en 1970. La tumba se encontraba destruida, a pocos centímetros del suelo. Urna y vaso de una tumba de incineración múltiple en La Joya. El vaso pertenece al tipo «Cruz del Negro» y es muy característico de las necrópolis tartesias. El vaso, realizado a mano, fue utilizado como quemaperfumes. Fuente: www.museosandalucia.es

Preparando el cuerpo.

Existen evidencias en sepulturas prehistóricas que testimonian ritos de preparación del cadáver para su tránsito al más allá. Sin embargo, es en la Edad del Hierro, con el auge de la aristocracia orientalizante, cuando estos rituales alcanzan su máximo esplendor, reflejando prácticas que los fenicios y otras poblaciones semitas realizaban desde tiempos remotos. Muchos de los objetos depositados en las tumbas de esta época, y en La Joya en particular, pueden vincularse a estas ceremonias purificadoras y embalsamatorias, formando en algunos casos conjuntos específicos claramente identificables.

El cuerpo debía someterse a un lavado ritual, una costumbre profundamente arraigada en la tradición semita. Para los personajes más destacados, este proceso se llevaría a cabo con vajilla metálica, compuesta por una palangana o aguamanil con asas y un jarro con diferentes formatos, elementos recurrentes en numerosas tumbas tartésicas, especialmente en La Joya. Estos recipientes, a menudo decorados con motivos religiosos y mitológicos, no solo se usaban en ceremonias de purificación en vida, sino que también adquirieron un valor simbólico, representativo de la realeza tartésica.

Los vasos de alabastro hallados en tumbas como la 9 o la 17 habrían contenido sustancias aromáticas, como bálsamos o ungüentos, empleados para perfumar el cuerpo. También se han encontrado, aunque en menor cantidad, en las tumbas de la zona baja de la necrópolis. Los huevos de avestruz y las paletas cosméticas pueden estar relacionadas con esta fase preparatoria del cadáver. Los primeros suelen contener pigmentos, mientras que las paletas se utilizaban en tareas de maquillaje y embellecimiento del rostro.

En algunas tumbas, junto a los difuntos y sus sets lustrales y de belleza, se han identificado vestigios de tejidos. No obstante, las condiciones de conservación no permiten determinar si corresponden a vestimenta o a sudarios empleados para cubrir el cuerpo tras su purificación.

El propósito de estos rituales era dignificar al fallecido y facilitar su acceso a la morada de los dioses familiares, junto a sus antepasados. Aunque muchas de estas ceremonias tienen ecos en la tradición semita oriental, la disposición de los objetos en las tumbas y su relación con los difuntos presentan diferencias significativas con respecto a las necrópolis fenicias como la de Ayamonte, situada muy cerca de La Joya.

Vaso de alabastro de la Tumba 19 de La Joya. Estos vasos solían ser productos de importación de origen egipcio. Contenían ungüentos con los que preparar al cadáver y significaban objetos de gran valor y prestigio que hablaban de la riqueza del difunto. Fuente: www.huelvainformacion.es

Antes de partir.

Las sociedades que creen en la vida después de la muerte suelen concebir que el papel social de los difuntos se prolonga en el más allá coma en los nuevos escenarios imaginados que surgen tras el fallecimiento Por ello, coma la inclusión de los símbolos visibles de su estatus en la sepultura coma junto al cadáver, adquiere una importancia fundamental.

Los objetos de adorno personal, directamente asociados con la riqueza y el rango social , cobran especial relevancia en los ajuares funerarios de todas las época . Estos elementos se depositan junto a otros marcadores de estatus, género o rol dentro de la Comunidad coma de acuerdo con sus creencias y tradiciones. Punto al mismo tiempo, coma durante las ceremonias funerarias coma estas piezas subrayan su significado simbólico al estar vinculadas al cuerpo durante su traslado y exhibición.

Los ajuares de la joya reflejan estas características, incorporando una variada gama de objetos de lujo que no sólo evidencian el alto estatus de los individuos enterrados coma, sino también algunas de las funciones que desempeñaron en su comunidad.

Las joyas de oro y plata, aunque poco frecuentes, indican la presencia de mujeres de elevado rango coma como se observa en la tumba 9, una sepultura doble. Las fíbulas son extraordinariamente escasas, con apenas un ejemplar documentado coma lo que representa una particularidad de la necrópolis. En contraste, los broches de cinturón son muchos más numerosos y variados, trabajados en bronce, plata, hierro, con distintas tipologías que enriquecen el conjunto del yacimiento y le dan diversidad.

Las armas, otro indicador de status coma son poco frecuentes en La Joya, siguiendo la tendencia general de las tumbas tartésicas. Se han hallado ejemplares de hierro y, en excavaciones más recientes, también de bronce, que podrían representar de forma simbólica y residual el estatus de guerrero de las élites del Bronce Final, tan bien documentadas en el antiguo depósito de la Ría.

Muchos de estos objetos presentan decoraciones figurativas de carácter mitológico o religioso coma lo que sugiere una especial proximidad de estos personajes con el mundo de lo sagrado. Estas imágenes evocan el carácter sacro de las monarquías tartésicas y su estrecha vinculación con el ámbito divino y lo sobrenatural.

Detalle de la vitrina de la exposición con un conjunto de joyas procedentes de la necrópolis. Un sello de oro con la silueta de un grifo, colgantes con piezas de oro y ámbar, aretes y pendientes de bronce. Fuente: fotografía del autor.

Preparando el alma.

En la necrópolis de la joya están documentados los dos principales ritos de tratamiento del cadáver para su tránsito al más allá: la inhumación y la cremación. No parece existir una relación directa entre la elección de estas dos fórmulas y la extracción social de los difuntos, ni tampoco que respondan a distintos orígenes etnoculturales, ya que ambas prácticas se aplican a conjuntos funerarios con características muy diversas.

En las sepulturas más destacadas coma como las tumbas 17 y 18 se practicó la inhumación. Sin embargo, también hay enterramientos de gran envergadura, como las tumbas 12 y 16 coma que cuentan con notables ajuares y en los que se siguió el rito de la cremación. La cremación es mayoritaria en las sepulturas de la zona baja, excavadas en 1999 y 2019, las cuales parecen corresponder a individuos de rango inferior respecto a los enterrados en la parte más elevada del cabezo. Por otro lado, coma en la llamada zona B predominan las inhumaciones sin ajuar, situadas en proximidad a las tumbas más ricas Estas sepulturas de la zona B están escasamente estudiadas y plantean interrogantes interpretativos que constituyen un desafío para futuras investigaciones.

Las tumbas de inhumación mejor conservadas muestran a los difuntos en decúbito lateral, con las extremidades ligeramente flexionadas y el ajuar funerario dispuesto alrededor del cuerpo. Algunos objetos, como los broches de cinturón coma no se encontraban colocados sobre el difunto, sino junto a él, como ocurre en la tumba 14, reconstruida en esta sala.

La cremación presenta dos modalidades, punto en la mayoría de los casos coma los restos óseos se depositaban en una urna cerámica o, excepcionalmente, en una de bronce , como en la Tumba 1. Más raramente coma los restos de la cremación se dejaban in situ, en el fondo de la fosa, sobre los cuales se disponía el ajuar y se realizaban las ceremonias fúnebres. Este es el caso de la Tumba 24, también reconstruida en esta exposición.

Para proteger el alma del difunto en su viaje al más allá coma algunas tumbas incorporan amuletos o escarabeos con inscripciones mágicas o religiosas. No obstante, esta costumbre es más frecuente en la tradición fenicia propiamente dicha. El uso simultáneo de la inhumación y la cremación es común en los espacios funerarios asociados a la cultura tartésica en Andalucía Occidental, aunque en cada territorio presenta particularidades propias.

Imagen de la vitrina de la exposición con varias cerámicas que sirvieron como urnas o elementos de ajuar que acompañaban a los difuntos. Fuente: fotografía del autor.

El último adiós.

Las tumbas de la joya se han hallado objetos que deben asociarse a las últimas ceremonias realizadas durante los sepelios coma una vez que los cadáveres fueron incinerados o inhumados junto a su ajuar. La mayoría de estos objetos son vasos cerámicos relacionados con la ingesta de alimentos y bebidas, lo que permite interpretarlos como vestigios de los banquetes funerarios celebrados antes de cerrar definitivamente los sepulcros.

Las excavaciones más recientes han confirmado de manera contundente la existencia de estos banquetes. En la Tumba 28, por ejemplo, además de recipientes cerámicos, se localizaron restos de animales sacrificados y consumidos durante el ágape, una vez sellado el lóculo punto en otras sepulturas de la zona baja se han identificado conjuntos similares.

Los registros de las primeras campañas de excavación también evidencian estas prácticas colectivas. Punto en tumbas como la 9, la 12 o la 16, platos y cuencos aparecen apilados sobre los restos funerarios coma punto con vestigios de alimentos. La revisión del registro sugiere que estos elementos fueron depositados cuando las fosas ya estaban cerradas, posiblemente sobre tablazones de madera coma y que coma una vez concluida la ceremonia coma la tumba se sellaba de manera definitiva.

Las vajillas halladas en estas tumbas muestran patrones recurrentes: platos y cuencos de Engobe Rojo Fenicio, cerámicas a mano, tanto toscas como finas, coma y copas decoradas, probablemente destinadas al consumo de vino. Punto los restos de animales identificados incluyen ovinos, caprinos y cerdos. La cantidad de vajilla acumulada no sólo refleja la riqueza del difunto, sino también la importancia de sus redes clientelares o familiares, quienes participarían en estas ceremonias de despedida, reforzando así su prestigio y poder.

Los banquetes o ceremonias conviviales eran una tradición arraigada en las aristocracias antiguas punto, además de su dimensión religiosa – al dar cabida a los dioses-, cumplían una función social clave, fortaleciendo la cohesión del grupo. Su incorporación a los funerales tartésicos se explica por la estrecha relación de esta cultura con las tradiciones del Mediterráneo oriental, coma donde estos rituales estaban presentes desde la edad del bronce.

Imagen de la vitrina de la exposición con jarrones para transportar productos y vasos utilizados en los banquetes funerarios en honor del difunto en la necrópolis de La Joya. Estas cerámicas eran enterradas como parte del ajuar del difunto una vez concluida la ceremonia. Fuente: fotografía del autor.