Jesús Manuel de la Cruz Martín

Imagen de portada: cartel publicitario de la exposición.

Este artículo recoge la información que puede encontrarse en la exposición “La Joya. Vida y eternidad en Tarteso”, que puede verse en el Museo de Huelva desde el 11 de abril de 2025 hasta el 12 de enero de 2026. La exposición ha sido organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de Andalucía con con el patrocinio de la Fundación de Atlantic Copper y la colaboración de Arqueo Huelva. A la espera de la futura publicación del catálogo de la exposición, aquí se recopila toda la información recogida en los carteles de la muestra, junto con imágenes de algunos de los objetos de la exposición. La información ha sido elaborada por los comisarios Clara Toscano, Javier Jiménez Ávila y Rafael Torres.

La intención es que este artículo pueda servir de consulta a todos aquellos interesados en conocer mejor el mundo funerario de Tarteso y en concreto la importancia de esta necrópolis de la Edad de Hierro, uno de los hallazgos más relevantes del patrimonio histórico onubense. La web del museo con información general sobre la exposición puede encontrarse aquí: La Joya. Vida y eternidad en Tarteso.

1945. El hallazgo.

El hallazgo de la necrópolis de La Joya ocurrió de manera accidental en 1945, como consecuencia de uno de los numerosos corrimientos de tierra que han afectado a los cabezos de Huelva desde su formación.

En aquel momento salieron a la luz los restos de la que se conocería como Tumba 1, destacando una extraordinaria urna de bronce, que contenía los huesos cremados del difunto acompañados de un abundante conjunto de cerámicas. Es posible que otras tumbas con restos similares hubieran sido destruidas con anterioridad como y que el hallazgo de estas “ollas” esté en el origen del nombre popular de este cabezo.

El descubrimiento de la Tumba 1 puso de manifiesto la singularidad del yacimiento y motivó el inicio de las primeras excavaciones, dirigidas por los profesores Juan Pedro Garrido y Elena Horta. Estas investigaciones se extendieron durante 15 años, entre 1966 y 1981. Décadas más tarde, en 1999 2019 y 2022 nuevas campañas arqueológicas han vuelto a confirmar la importancia de la necrópolis de la Joya, proporcionando información clave sobre su relevancia histórica y cultural.

Esta urna de bronce fue encontrada de forma fortuita tras un derrumbe parcial del cabezo de La Joya, dando lugar a la excavación del lugar y el hallazgo de la necrópolis. Se trata de una urna funeraria del estilo Cruz del Negro, identificada como uno de los tipos de urnas más comunes en las necrópolis tartésicas. Estas urnas son una incorporación fenicia al repertorio de cerámicas indígenas, quienes las imitaron con formas hechas a mano. La particularidad de esta urna es que está realizada en bronce, y no en cerámica, algo que indica la riqueza de la persona a la cual pudo pertenecer. Fuente: www.huelvainformacion.es

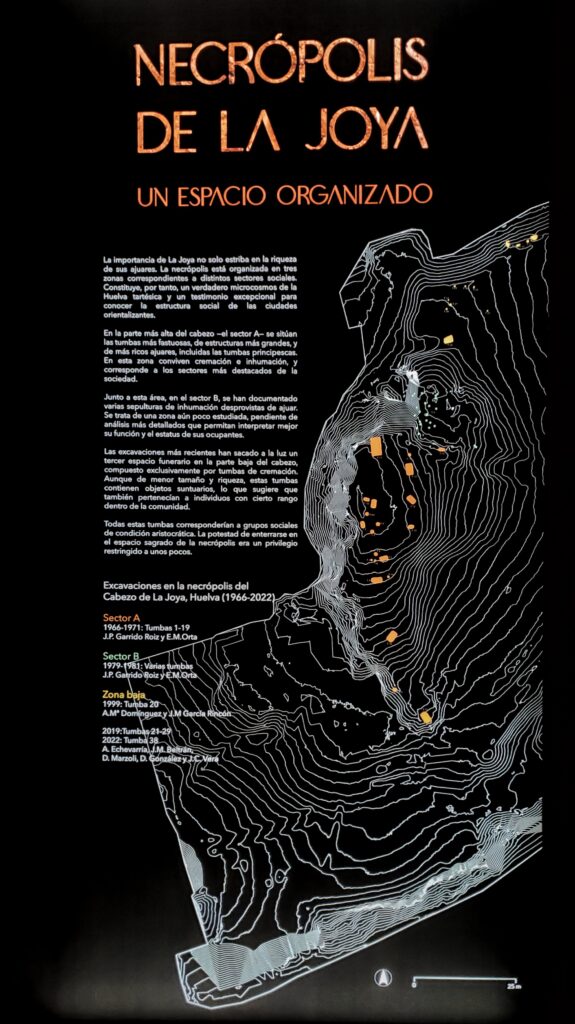

Necrópolis de La Joya. Un espacio organizado.

La importancia de La Joya no sólo estriba en la riqueza de sus ajuares La necrópolis está organizada en tres zonas correspondientes a distintos sectores sociales. Constituye, por tanto, un verdadero microcosmos de la Huelva tartésica y un testimonio excepcional para conocer la estructura social de las ciudades orientalizantes.

En la parte más alta del cabezo, -el sector A- se sitúan las tumbas más fastuosas de estructuras más grandes y de más ricos ajuares, incluidas las tumbas principescas. En esta zona conviven cremación e inhumación coma y corresponden a los sectores más destacados de la sociedad,

Junto a esta área en el sector B coma se han documentado varias sepulturas de inhumación desprovistas de ajuar Se trata de una zona aún poco estudiada, pendiente de análisis más detallados que permitan interpretar mejor su función y el estatus de sus ocupantes.

Las excavaciones más recientes han sacado a la luz un tercer espacio funerario en la parte baja del cabezo, compuesto exclusivamente por tumbas de cremación. Aunque de menor tamaño y riqueza, estas tumbas contienen objetos suntuarios, lo que sugiere que también pertenecían a individuos con cierto rango dentro de la comunidad.

Todas estas tumbas corresponderían a grupos sociales de condición aristocrática. La potestad de enterrarse en el espacio sagrado de la necrópolis era un privilegio restringido a unos pocos.

Cartel de la exposición con el mapa de la necrópolis de La Joya donde se muestran las tumbas de sus tres zonas arqueológicas, denominadas Sector A, B y zona baja. Fuente: fotografía del autor.

Cremaciones. Tumba 24.

Consiste en una fosa simple de planta elíptica y sección en cubeta, excavada en el sustrato geológico. No presenta preparación o revestimiento. Sus dimensiones son 2 m por 1,40 m y 63 cm de altura y una orientación este-oeste.

Se trata de un enterramiento colectivo con un nivel funerario simple y otro múltiple. El primer nivel funerario está constituido por un conjunto cerámico de varios recipientes y un objeto de hierro que acompañan a dos cuencos utilizados a modo de urna -uno como contenedor y otro como tapadera- que contienen los restos de un individuo masculino.

El segundo nivel funerario está espaciado del anterior por un lapso de tiempo indeterminado, materializado en un sustrato que sella un nivel y sirve de suelo al siguiente. Cobija a dos individuos (femenino e infantil) cubiertos por un recipiente de tipo “a chardón” boca abajo. Entre la acumulación de huesos se registraron varios fragmentos cerámicos (plato y vaso de tipo pithos) muy desgastados y con alteraciones causadas por el fuego. Pueden ponerse en relación con recipientes de ofrendas que acompañan en la pira a los cadáveres, portando ofrendas alimenticias o siendo utilizados en rituales de consumo.

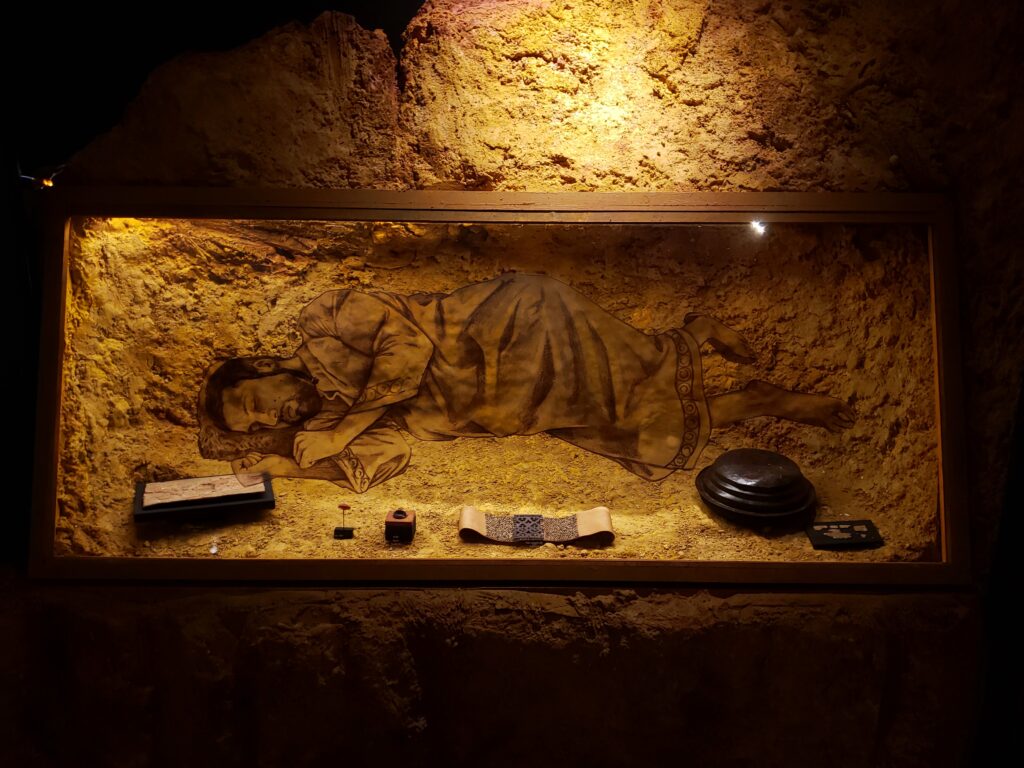

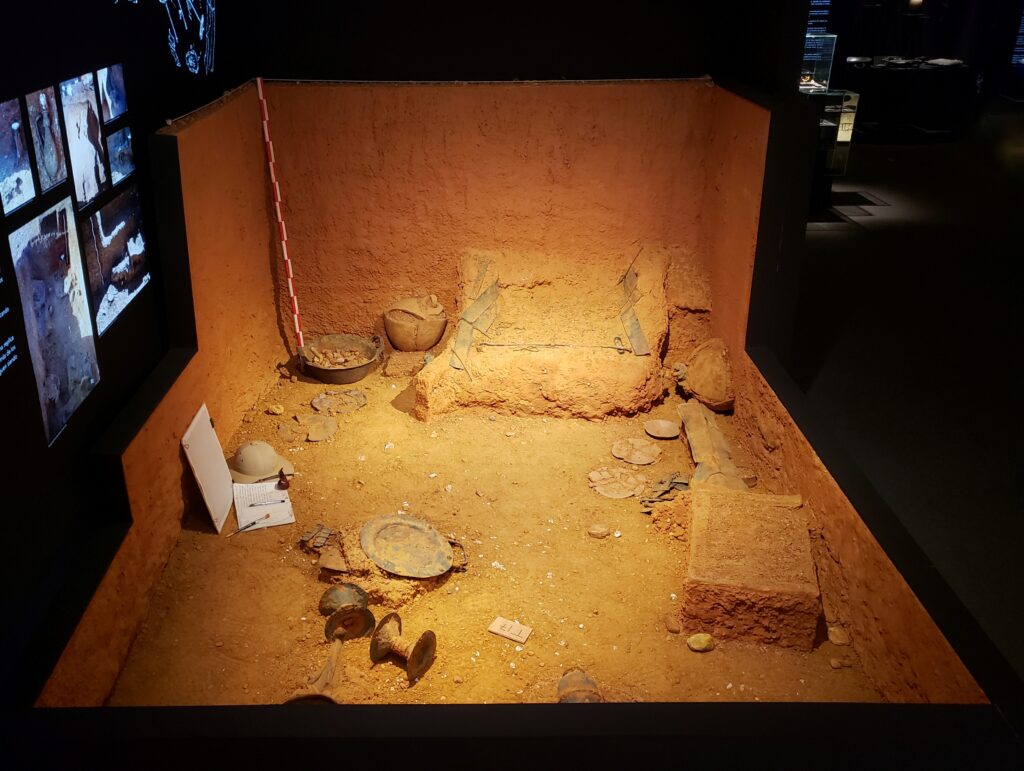

Reconstrucción ideal de la Tumba 24 de la exposición. Fuente: fotografía del autor.

Inhumaciones. Tumba 14.

La tumba 14, que aquí se recrea con sus piezas originales coma es una de las inhumaciones mejor conservadas de la necrópolis. Corresponde a un individuo adulto, depositado en decúbito lateral en el fondo de la fosa. Su ajuar incluye un vaso de bronce de perfil escalonado, único en su género; una paleta y un peine decorado, ambos de marfil, y pequeños objetos de adorno. Sin embargo, lo más destacado es el magnífico broche de cinturón de oro y plata hallado junto al cadáver, decorado con un diseño calado típicamente fenicio. El cinto se guarnecía con clavitos de plata dorada.

Llama la atención la ausencia de cerámica dentro de la fosa, aunque en su exterior se recuperaron fragmentos de recipientes que podrían haber pertenecido a un banquete funerario similar al de otras sepulturas de La Joya.

Este tipo de tumbas refleja la existencia de individuos de rango intermedio dentro de las comunidades orientalizantes, aportando valiosa información sobre la complejidad social de la Huelva tartésica.

Reconstrucción ideal de la Tumba 14 de la exposición. Fuente: fotografía del autor.

Reyes y aristócratas. Tumbas principescas.

Las tumbas más destacadas de la necrópolis de La Joya reflejan el fenómeno de las sepulturas principescas, característico de la Edad del Hierro en Europa. Pero, al mismo tiempo, presentan rasgos únicos derivados de su relación con el mundo orientalizante y de su ubicación en los confines del Mediterráneo, que en aquel tiempo representaban los límites del mundo civilizado.

Las tumbas principescas son grandes sepulturas que acogieron a los individuos más prominentes de sus comunidades, personajes que acumularon grandes dosis de riqueza, prestigio y poder y que, a veces, se revistieron con atributos sagrados inspirados en las monarquías orientalizantes.

Los objetos de lujo, muchos de ellos importados, forman parte esencial de sus ajuares, no solo como reflejo de su riqueza, sino también como testimonio de las relaciones privilegiadas que mantenían con los agentes coloniales. La posesión de carros, por su parte, evidencia su posición de liderazgo y su acceso a costosos bienes de prestigio.

Las tumbas 17 y 18 de La Joya reúnen todos estos elementos y figuran entre los sepulcros más extraordinarios de la cultura tartésica, subrayando el papel fundamental de Huelva en el panorama político y económico de la península ibérica durante el Periodo Orientalizante.

Ambas tumbas presentaban conjuntos rituales similares, aunque en distinto estado de conservación. En su interior, la vajilla de bronce aparece dispuesta en sets estandarizados, con parejas de jarros y aguamaniles (“braseros”) que llegaron a convertirse en auténticos símbolos de poder. Junto a ellos, destacan objetos de extraordinario lujo, como la arqueta de marfil o los alabastros de la Tumba 17, y el huevo de avestruz o el colgante de ámbar y oro de la tumba 18. Especialmente significativo es el timiaterio de la tumba 17, una pieza que revela el carácter sagrado del individuo allí enterrado, ya que la quema de sustancias aromáticas era una prerrogativa reservada a dioses y reyes.

Pero los hallazgos más imponentes de estas tumbas son, sin duda, los lujosos carros, ricamente ornamentados con elementos de bronce. Entre ellos, sobresale el de la tumba 17, cuyas partes metálicas se encontraron íntegramente in situ, un hecho insólito en la arqueología española de todos los tiempos. Por su singularidad, este carro adquiere un protagonismo especial en la exposición.

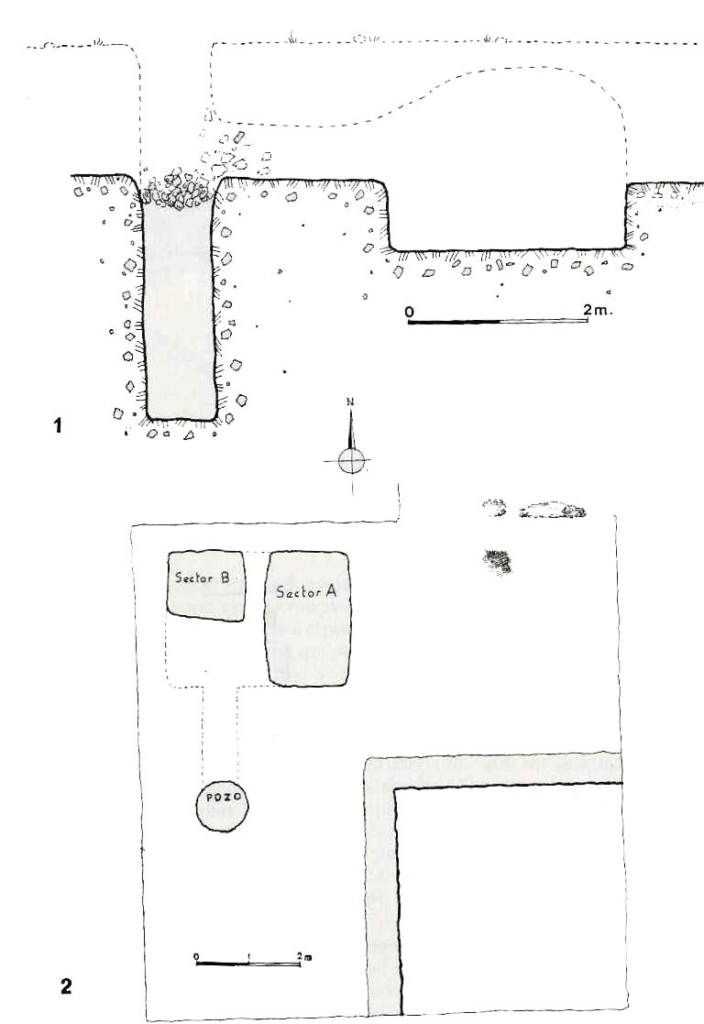

Dibujo del plano y sección de las tumbas 18 y 17, respectivamente, según las excavaciones de Juan Pedro Garrido y Elena Horta en 1970.

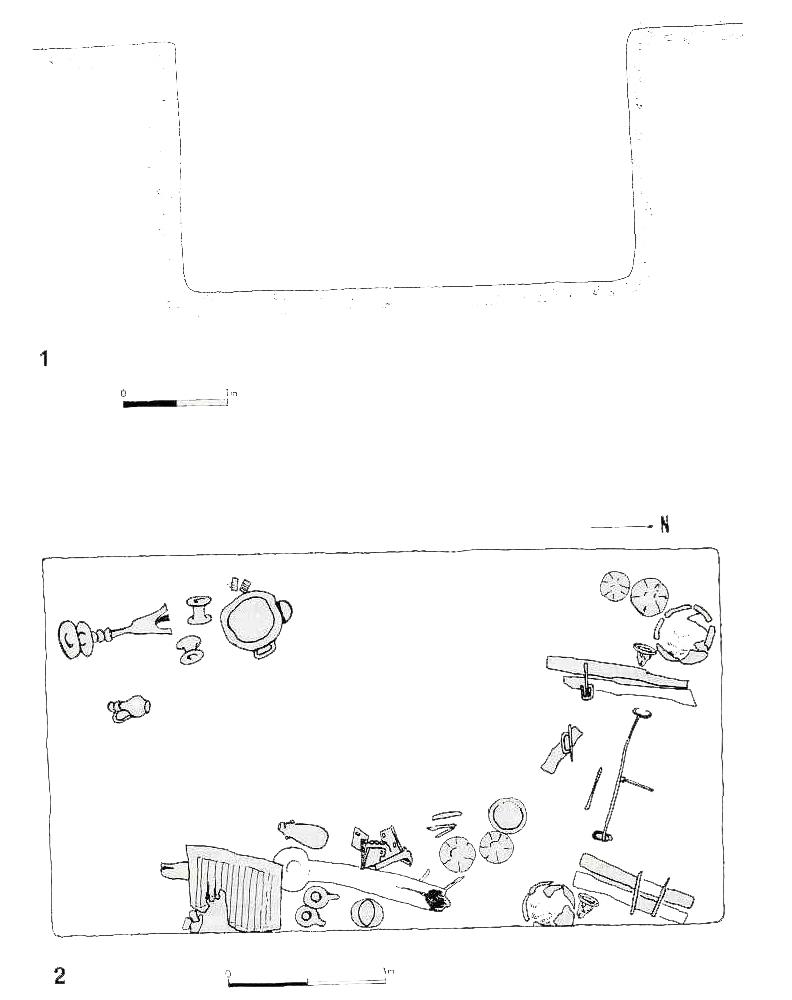

La Tumba 17. Una sepultura principesca excepcional.

La Tumba 17 es la mejor conservada de la necrópolis de la joya y 1 de los ejemplos más representativos de las tumbas principescas de la cultura tartésica. Su construcción requirió la excavación de una gran fosa de 4,30 por 2,25 m, que al ser descubierta contenía un abundante y lujoso ajuar.

Los restos óseos se encontraban en muy mal estado, pero todo indica que el rito empleado fue la inundación. El cuerpo se habría depositado en el lado sur de la fosa, acompañado de un extraordinario conjunto ritual de bronces y objetos personales. En el extremo norte, en cambio, se documentaron los restos de un carro de dos ruedas y una gran cantidad de vasos cerámicos, testigos de un gran banquete funerario.

El conjunto ritual de bronce incluye un jarro coma un brasero y un timiaterio o quemaperfumes, todos decorados con el mismo motivo vegetal, lo que sugiere que formaban parte de un mismo set ceremonial. Junto a ellos coma se hallaron dos soportes de carrete. Especialmente llamativo es el timiaterio, de gran tamaño y doble cazoleta, cuya presencia en una tumba orientalizante es extremadamente rara. Su uso en la quema de sustancias aromáticas refuerza el carácter sagrado del individuo enterrado. Más próximo al cuerpo se encontraron un espejo de bronce y marfil, así como un broche de cinturón, símbolos de estatus y refinamiento personal.

Junto a la pared oriental de la tumba, aparecía otro grupo de objetos que subrayan la riqueza del difunto: una extraordinaria arqueta de marfil y dos vasos de alabastro. Estos recipientes de distinto tamaño. Contenían ungüentos y bálsamos aromáticos, y muy probablemente procedían de Egipto. La arqueta y los alabastros se mezclaban ya con los atalajes del carro. También se hallaron algunos objetos de hierro, coma aunque la presencia de este metal era muy escasa, limitándose a dos largos cuchillos y un enigmático instrumento cortante, posiblemente de uso ceremonial.

La mitad norte de la tumba estaba ocupada por un carro, del que solo se conservaron sus partes metálicas. Entre sus restos se halló una notable cantidad de cerámica, destacando dos ánforas fenicias situadas junto a las ruedas coma y una treintena de vasos relacionados con la vajilla de mesa, clara evidencia de un banquete final en honor al difunto.

Reconstrucción ideal de la Tumba 17 de la exposición, junto con alguno de sus materiales más destacados. Jarrón y bandeja de bronce y arcón de marfil. Fuente: fotografía del autor. Objetos de bronce de ceres.mcu.es

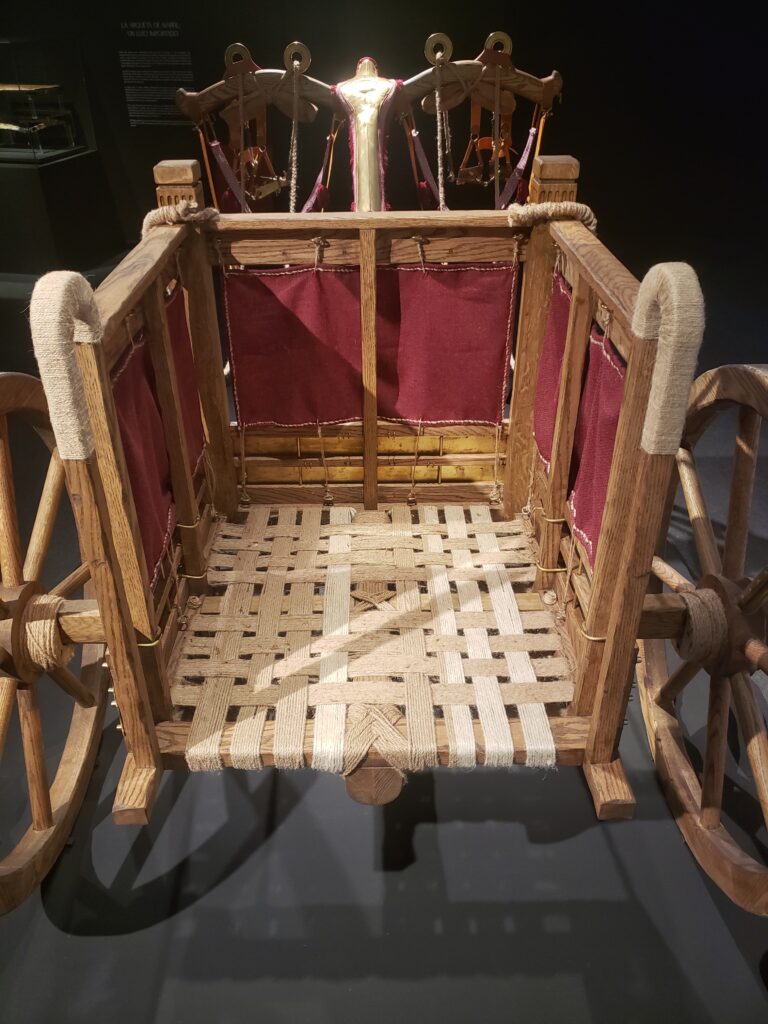

Recreación del carro de la Tumba 17.

La recreación del carro presentada en esta exposición permite una aproximación visual a su apariencia original, incluyendo signos de uso como desgastes, golpes e incluso reparaciones. Para su elaboración, se ha llevado a cabo un minucioso estudio de los restos arqueológicos, complementado con técnicas de arqueología experimental y recreación histórica. Este enfoque interdisciplinar no solo permite reconstruir su aspecto, sino también comprender su funcionamiento pieza a pieza y su relevancia dentro del contexto cultural en el que fue utilizado. La construcción ha contado con la participación de arqueólogos, ingenieros y artesanos, cuyo trabajo conjunto ha permitido ofrecer una visión integral del vehículo original, destacando tanto su función práctica como su carga simbólica en el ámbito funerario.

La disposición de las piezas metálicas en el interior de la tumba ha sido clave para reconstruir el diseño del carro. Sin embargo, los materiales orgánicos como la madera, los correajes o los tejidos no han llegado hasta nosotros coma salvo algunos vestigios fragmentarios y muy deteriorado. El análisis de estos restos sugiere que, al menos en parte, el carro se fabricó con madera de nogal, una elección habitual debido a su alta densidad, resistencia mecánica y estabilidad ante cambios de temperatura, características esenciales para soportar las tensiones estructurales del vehículo.

Para la restitución de elementos desaparecidos, como los tejidos o los correajes, se han tomado como referencia tanto otros hallazgos de la necrópolis de La Joya como paralelos arqueológicos de yacimientos coetáneos. En la Antigüedad materiales como el cuero, lana y fibras vegetales eran de uso común en la fabricación de objetos funcionales y ornamentales, lo que refleja un aprovechamiento integral de los recursos naturales disponibles.

En cuanto a los caballos que habrían tirado del carro, cabe señalar que diferían notablemente de los actuales. Eran más pequeños y robustos, con una altura comprendida entre 1,25 y 4,45 metros hasta la cruz, significativamente inferior a la de los caballos modernos. A pesar de su menor tamaño, estos equinos eran perfectamente aptos para su uso como animales de tiro.

Reconstrucción del carro de parada de la Tumba 17, realizado por la asociación cultural Arqueo Huelva con patrocinio de la Fundación Atlantic Copper. Fuente: fotografías del autor.

Agradezco ArqueoHuelva su ayuda y aporte de material para el desarrollo del video sobre la exposición, así como a ErreSeptien por la autoría de sus dibujos.